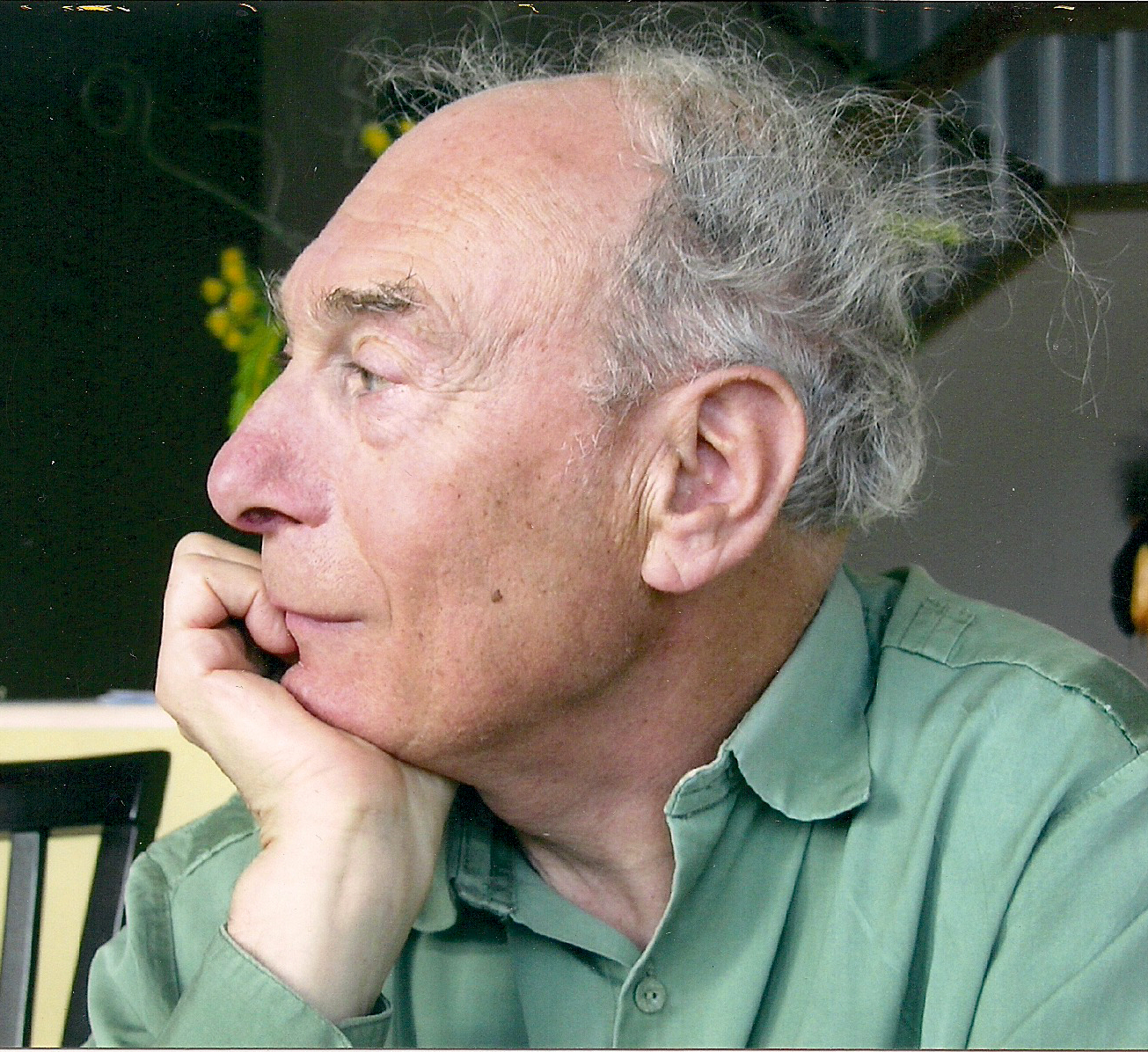

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

В Москве на улице "9-ая рота" находилась наша районная библиотека, где можно было взять на дом томик Конан Дойля или посмотреть в читальном зале журнал "Знание-сила", сделать уроки по истории и подготовиться к экзамену по литературе. А кто-нибудь из более взрослых индивидов, например, студент, мог здесь собрать материал для курсовой работы по диамату, потрепаться с однокашниками в курилке, или просто пожать другу руку, а подруге коленку.

В этой библиотеке со звонким именем КИМ (Коммунистический Интернационал Молодежи) осенью 1948 года мне посчастливилось провести пару часов у ног знаменитого писателя, члена Совета Мира Ильи Эренбурга. Я сидел в переполненном библиотечном зале рядом с мамой и бабушкой и млел от гордости, чувствуя свою непосредственную причастность к необъятным высотам великой советской литературы.

Эренбург приехал на читательскую конференцию по его роману "Буря", который, как ходили слухи, собирались представить к Сталинской премии. Он был одет в строгий черный двубортный костюм и белую сорочку с галстуком. Зачесанные назад еще не поседевшие тогда волосы оттеняли бледное интеллигентное лицо с умными усталыми глазами.

Он говорил ярко, интересно, увлекательно. Он рассказал о своей недавней поездке по небольшим старым городам России, где, по его словам, люди читают и интересуются литературой гораздо больше и глубже, чем жители столицы.

Мне врезалась в память мысль Эренбурга о том, что читатель, фактически, является соавтором писателя - он своим воображением создает те образы, которые ему предлагает книга. В этом отношении, подчеркнул он, намного меньше творческого начала для слушателя несет в себе радио, и еще меньше кино, а, особенно, новый, тогда еще не ставший на ноги монстр - телевизор.

Потом Эренбург долго и подробно отвечал на вопросы, и, когда какой-то провокатор спросил его, считает ли он свою "Бурю" лучшей книгой о войне, назвал таковой "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова.

После конференции Эренбурга окружила большая толпа поклонников, жаждавших получить автографы на свои "Бури". Попытался пробиться к нему и я.

Но мне это не удалось - слишком плотна была стена широких спин, одетых в ратин и каракуль. Маленький, жалкий, несчастный, я одиноко стоял у двери, сжимая в потной от волнения ладони тонкую школьную тетрадку. Эренбург заметил меня, когда уже совсем уходил, и остановился.

- А где же твоя книга? - Спросил он

- У меня ее нет, я хотел другое спросить. - Я подавился словами и протянул ему свою бумажную драгоценность - Здесь несколько моих рассказов, они небольшие.

- Нет, нет, - улыбнулся мне Эренбург, - я сейчас их читать не могу и взять их с собой не хочу, еще потеряю где-нибудь. - Он подумал и добавил: - Ты лучше пришли их мне по почте. Вот тебе адрес.

И он дал мне бумажку с напечатанным на ней адресом на улице Горького.

На следующий же день я пошел в наше почтовое отделение на Преображенке и отослал Эренбургу несколько, как я считал, самых лучших своих рассказов. А еще я обнаглел и положил в конверт записку с просьбой помочь поступить в Литературный институт - я ведь заканчивал 10-ый класс.

И занудливо потянулись долгие недели моего пристального внимания к почтовому ящику.

Мне крупно повезло. Оказалось, что Илья Григорьевич обладал редкой для прижизненных классиков обязательностью отвечать буквально на все приходившие к нему письма, хотя бы коротко. Мне он прислал аж треть небольшого листа с текстом, набранным синим шрифтом на портативной печатной машинке. Вот он:

Дорогой Геннадий! Прочел твои рассказы - они непосредственны и искренни. Но судить по ним о писательских способностях еще нельзя, тем более что автор слишком молод. Я не сторонник учебы в Литературном институте, к нему не имею никакого отношения. Думаю, что научиться быть талантливым нельзя.

И тебе я не советую специально стремиться к литературной профессии. Побольше пиши, а, главное, веди дневник. Это очень важно.

Илья Эренбург

Несмотря на этот мудрый совет, я все-таки попытался тогда прорваться, пусть не к литературной, то хотя бы к гуманитарной профессии. Но судьба меня тогда к ней не подпустила.

И, слава Богу!

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Зимой 1951 года со своими романтическими рассказами и героическими сказками я пришел в Литературный кружок при ЦДКЖ (Центральный Дом Культуры Железнодорожника), красивое краснокирпичное здание на одном из углов Комсомольской площади. Только через несколько лет этот кружок стал широко известным литературным объединением "Магистраль", где начинали свой писательский путь многие знаменитости.

Занятия кружка проходили раз в неделю в помещении библиотеки - тесной комнате, сплошь заставленной книжными стеллажами. На стенах, кроме обязательных Ленина и Сталина, висели дежурные портреты Пушкина, Лермонтова, Толстого и Чехова.

В один из вечеров, когда все уже собрались, в комнату вошел невысокий сутуловатый молодой человек в черной водолазке, которая не очень-то гармонировала с наброшенной на его плечи серой солдатской шинелью демобилизованного. Скоро оказалось, что и его чистое, акающее, московское произношение тоже мало сочетается с грузинскими именем, фамилией и тем более усиками. Впрочем, если продолжить эти не слишком уж корректные мудрствования, то, на мой взгляд, и его членский билет КПСС также плохо совмещался со светлым романтическим образом этого талантливейшего человека, барда, поэта, писателя, властителя дум нескольких поколений.

Но в то время его стихи, по правде говоря, не производили такого уж большого впечатления, и в лидерах он у нас не числился, а его песни на рентгеновских пленках ("на костях", как тогда говорили) только еще начинали ходить по рукам. И еще не появилась в "Комсомолке" подметная статья "Осторожно, пошлость!", которая, вопреки замыслу ее публикаторов, только привлекла к Окуджаве всеобщее внимание.

Однажды Булат пригласил меня на один из своих концертов, который состоялся в студенческом клубе МАИ. Зал был полон, публика стояла в проходах. Все было хорошо: аплодисменты, цветы.

Но вдруг после очередной песни, когда хлопки почти стихли, и Окуджава, поставив ногу на сиденье стула, взялся за гриф своей гитары, из зала донесся странный перебор раздраженных голосов. С места поднялся высокий пожиловатый мужчина, напоминавший то ли военного, то ли преподавателя марксизма-ленинизма.

- Что же это получается? - громким, хорошо поставленным голосом вопросил он, показывая рукой на сцену. - В советском вузе, на советской сцене поются пошлые кабацкие песни. Ни мелодии нет, ни гармонии, одна сплошная цыганщина. И это еще называется музыкой, или, может быть, поэзией?

В зале поднялся шум, с разных сторон понеслись выкрики, кто-то крикнул:

- Правильно, не нужны эти ресторанные побрякушки!

Окуджава снял ногу со стула и подошел поближе к краю сцены. Я увидел в его глазах непонимание и обиду. Он помолчал немного и, подождав немного, пока в зале станет чуть тише, сказал негромко, обращаясь к сидящим в первых рядах:

- Но ведь в рестораны тоже люди ходят.

Ему зааплодировали.

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

Изредка захаживал к нам маститый поэт Павел Григорьевич Антокольский. У него в руках всегда была узловатая деревянная палка с блестящим металлическим набалдашником, а отсутствие волос на голове восполнялось добрыми пушистыми усами. Он сидел обычно на самом почетном месте и, слушая выступающих, рисовал что-то на сложенных вдвое бумажных листах. Однажды он даже подарил мне, прочитавшему свою очередную сказку-легенду, карандашный рисунок - автопортрет, который хранится у меня до сих пор.

По поводу другого прочитанного мною рассказа, он высказался с добродушной улыбкой:

- Мне почему-то кажется, что ему надо сделать обрезание. Особенно важно, уж не обижайтесь за двусмысленность, обрезать ему конец. - Антокольский хохотнул и добавил: - Но можно и головку слегка подрезать. У вас там, в начале слишком много ненужных красивостей. Надо было бы их убрать.

Я всегда вспоминаю эти слова и, когда редактирую собственные рукописи, стараюсь выбросить кажущиеся лишними длинные куски. Хотя часто это бывает так трудно делать.

МИХАИЛ СВЕТЛОВ

Благодаря неуемной активности руководителя "Магистрали" Григория Михайловича Левина, нас неоднократно принимали в Центральном Доме Литераторов на улице Воровского, где мы участвовали в различных мероприятиях, особенно связанных с Комиссией по работе с молодыми. Мне запомнилась одна из таких встреч, на которой после наших выступлений из-за председательского стола поднялся обожаемый всеми Михаил Светлов.

- Я много хожу по разным встречам, выступлениям, прослушиваниям, многое мне нравится, - сказал он, покачивая своей высокой черной шевелюрой, - многие бросают биту далеко, почти до горизонта, а я вот всё жду с надеждой, появится ли кто-то, кто кинет за горизонт?

Широко известны обросшие легендами шутки, остроумные реплики и веселые розыгрыши, на которые был горазд Светлов.

Но я не могу похвастаться, что много общался с Михаилом Аркадьевичем. Мы были с ним уж слишком в разных весовых и возрастных категориях. Но одну, правда, по-видимому, не самую его выдающуюся шутку я хорошо помню.

Как-то вечером с двумя другими магистральцами я ужинал в ресторане ЦДЛ, когда увидел за соседним столиком Светлова. Он сидел со своими литинститутскими студентами, которые читали ему свои стихи. Но мне показалось, что он слушал их без особого внимания, которое больше привлекал стоявший перед ним графинчик с водкой и тарелка с чем-то дымящимся, только что принесенным ему с кухни.

Неожиданно он остановил рукой пылко декламировавшего стихи студента, другой поднял над столом свою тарелку, с которой спрыгнула на пол вилка.

- Официантка! - громко выкрикнул он, - позовите кого-нибудь с кухни.

К столу подошла толстая подавальщица в не очень свежем, но зато белом фартуке и угодливо наклонилась над тарелкой.

- Нет, вы понюхайте, понюхайте! - С нажимом сказал Светлов. - Неужели вы не чувствуете, что эта котлета сделана из той, которую кто-то уже вчера сьел?

Так шутил большой поэт и замечательный человек, которого так рано сьел страшный, прожорливый и неодолимый рак.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

На другом, кажется всесоюзном, совещании молодых писателей выступал другой Михаил, который, как небо и земля отличался от того первого. Он был важный сановный и олицетворял собой официальный соцреализм. Этот дважды Герой соцтруда, ставший потом даже членом ЦК КПСС и лауреатом Нобелевки, в тот раз находился в сильном подпитии (позже выяснилось, что это был вовсе не какой-то исключительный случай).

- Дорогие мои детки, родные вы мои ребятушки, - говорил Шолохов с трибуны, крепко держась за нее, чтобы не шататься. - Советская Родина взрастила вас, вырастила.

Молодой парень-оператор, который крутился в этот момент возле оратора, налаживая барахлившее оборудование для радиозаписи, рассказал нам потом:

- Там за трибуной в потемках я собрался было зажигалкой себе посветить - контакт проверить. Но вовремя спохватился: такие там пары воспарялись - не приведи Господь, взрыв мог произойти.

Вторая встреча с этим классиком советской литературы не состоялась у меня в его вотчине, селе Вешенском. Будучи на студенческой производственной практике в Сталинграде, я затесался в какую-то городскую комсомольскую делегацию, которая тремя машинами поехала на прием к знаменитому писателю. Сдуру я напросился ехать в маленьком плотно набитом людьми УАЗике, вместо того, чтобы сесть, как большинство, в открытые грузовики со скамьями по бокам. И поплатился за это.

Стоял жаркий сухой летний день, и за машинами тянулись длинные хвосты серой дорожной лёссовой пыли. Она была такой мелкой и густой, что лезла в глаза, уши, рот и, совсем не оседая, заполняла всю кабину. Ехать в этом закрытом, сильно нагревавшемся на палящем солнце УАЗике было настоящей пыткой, и я, прижимаясь мокрой от пота спиной к горячей спинке сиденья, с завистью смотрел на тех, кто ехал в открытой машине и пел веселые песни.

После многочасовой езды по ухабистым степным дорогам мы остановились у высокого плотно сбитого дощатого забора, отгораживавшего большую территорию шолоховской усадьбы от бедной станичной застройки. Забор имел широкие ворота, калитку и будку для привратника. Это теперь, с появлением загородных домов "новых русских", такой частной собственностью никого не удивишь. Но тогда, в 1954 году, эта роскошь была для нас ошеломляющей. Тем более, как вскоре оказалось, у Шолохова, кроме двух легковушек, была еще и грузовая машина, которая на наших глазах несколько раз въезжала и выезжала из ворот.

Наш предводитель подошел к привратнику и показал рекомендательное письмо горкома комсомола. Тот сначала долго и внимательно его изучал, потом поднял телефонную трубку и стал с кем-то что-то выяснять. Прошло минут десять, пока он снова взглянул на нас, помолчал немного, затем коротко бросил:

- Секретарь подтвердил, что ему из Сталинградского горкома действительно звонили. Так что, ждите.

Мы ждали час, два, три, четыре. Начинало темнеть, и пора было уже возвращаться в Сталинград. Мы несколько раз подходили к окошку привратника. Наконец, он смилостивился и позвонил опять, после чего сказал:

- Михаил Александрович вас сегодня принять не сможет, он захворал. Приходите завтра. - На слове "захворал" он многозначительно взглянул на нас и, как нам показалось, улыбнулся краем глаз и добавил: - Могу только посочувствовать.

Это был удар ниже пояса. Вот так да, ехали такую даль, по жаре, глотали пыль, потом просидели полдня под забором, и вот - "приходите завтра". Мы ехали к нему, патриарху советской литературы, ехали, как к Льву Толстому в Ясную Поляну, а он...

В общем, нашему возмущению этим пьяницей не было предела.

АЛИК ГИНЗБУРГ

В более поздние времена в "Магистрали" часто бывал будущий известный журналист и писатель, создатель знаменитого подпольного диссидентского журнала "Синтаксис", узник совести Алик Гинзбург. В 1988 году я неоднократно встречался с ним в Париже, где он ныне живет, бывал у него дома, и слышал от него очень добрые слова о "Магистрали" и его руководителе.

Алик уделил мне тогда много внимания, за что я у него до сих пор в неоплаченном долгу. Благодаря ему я был на панихиде и поминках Тарковского, и на презентацию только что изданного в Париже нового сборника стихов прекрасного поэта и человека Генриха Сапгира, с которым я там и познакомился.

Однажды, когда я был у Алика дома, позвонили из "Голоса Америки", где, кстати, работала его жена. Он взял телефонную трубку, поговорил, потом повернулся ко мне:

- Помнишь, - сказал он, - пару дней назад произошло сногшибательное событие - впервые за 70 лет советской власти в советскую тюрьму были допущены иностранные журналисты?

- Да, я помню, - ответил я. - Эти два француза отсняли сюжет, о котором писали газеты.

- Вот-вот. Теперь меня, как бывшего лагерника, просят наговорить текст к телевизионному репортажу. Давай, съездим в студию и посмотрим эту пленку, поможешь мне удостовериться в подлинности съемок, - он сделал паузу, улыбнулся и добавил: - Если не боишься, конечно, связи с антисоветчиной.

Мы взяли такси и через четверть часа сидели в темном просмотровом зале "Голоса Америки", куда впрыгнули из каких-то дальних вятских лесов безоконные бревенчатые бараки с двухъярусными нарами и высокий бетонный забор с многорядной колючей проволокой. Потом бритоголовые зэки в чистых синих костюмах долго гремели железными кружками и алюминиевыми тарелками, садясь за деревянные столы на дощатые двуногие скамейки.

- Ты посмотри, какие алкогольные рожи, - вдруг шепнул мне Алик, - это же никакая не тюрьма. Я подозреваю, нашим журналистикам просто-напросто подсунули ЛТЛ.

- Вполне может быть, - заметил я, - на самом деле, не видно, чтобы эти руки только что валили лес. Наверно, ты прав, действительно, это заведение скорее похоже на лечебно-трудовой лагерь, чем на тюрьму.

Вот так в те времена еще дурачили мировую общественность бдительные стражи советской секретности.

Добавить комментарий