Из Альманаха ЧАЙКА №2 за 2015 год

Никита Кривошеин стал лауреатом ХI Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшее издание по истории Русской православной церкви в ХХ веке и казачества» за книгу «Дважды француз Советского Союза. Редакция журнала ЧАЙКА поздравляет Никиту с заслуженной наградой!

Из рецензии С. Солодовник на книгу Никиты Кривошеина «Дважды Француз Советского Союза» (Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2014).

Осенью 2014 года в России вышла книга Н.И. Кривошеина «Дважды француз Советского Союза». Название может показаться парадоксальным и почти издевательским, если не знать истории самого автора и его персонажей.

В равной мере можно сказать, что книга, наполненная воспоминаниями, интервью и публицистическими текстами, – вышла ко времени и имела большой читательский спрос, а также целый ряд рецензий.

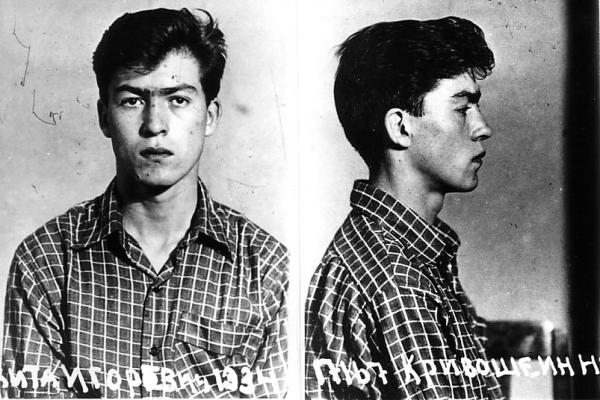

Предисловия в книге ( а их два) написаны совершенно разными по складу и мышлению людьми : Сергей Чапнин, один из ведущих православных московских журналистов и Жорж Нива, известный французский славист. Этот выбор людей не случаен. Ведь в сборнике не только воспоминания о счастливом детстве Никиты - автора книги, прошедшего в мирном и благополучном Париже до 1939г., но и жизнь во время бомбёжек и оккупации Франции, аресты отца (героя Сопротивления), его Бухенвальд, возвращение в 1945г, отъезд в СССР в 1947 ( по зову сердца) вместе с семьей, опять арест в 1949г., в Ульяновске (но уже не гестапо, а КГБ); смерть Сталина и возвращение отца из лагерей, а в 1957 арест самого Никиты… Книга напоминает детективный сериал с крутыми поворотами, и с не всегда предсказуемым концом.

Светлана Солодовник, журналист «Ежедневного Журнала» назвала свою статью, посвящённую этой книге, «Долой светлое прошлое! Да здравствует человеческое будущее!».

Очень точное определение смысла всей книги! С. Солодовник пишет: « В этой книге материал самый разный, и трудно было бы собрать его воедино, если бы не настойчиво повторяющаяся мысль у Н. Кривошеина: пишу не потому, что не могу преодолеть зуд писательства, а исключительно в надежде, что «эти тексты хоть в коей мере помогут приобретению иммунитета ''от граблей'', от неумного нежелания отторгнуть навсегда ужас тоталитаризма <…> Позавчерашнее рыхлое замятинское «МЫ» уже растворилось в русском человеке. Но, увы, еще очень далеко до того времени, когда каждая составная этого «МЫ» перестанет подавлять «свое Богоданное ''Я''». Человек православный по воспитанию и вере, Никита Кривошеин считает, что главное достояние каждого — его душа, которую никто не имеет права конфисковать и коллективизировать» . В книге есть интереснейшая переписка Никиты с его дядюшкой, знаменитым патрологом и афонским монахом, архиепископом Василием (Кривошеиным), а также рассказы о встречах в мордовском лагере с каноником Святославом Кишкисом и будущим митрополитом Таллиннским Корнилием (Якобском)…

В начале 1970-х семья Кривошеиных вернулась во Францию. Как и в Москве, где двуязычие Никиты Кривошеина, пользовалось неиссякающим спросом, в Париже его ждала более чем благополучная карьера синхронного переводчика — долгие годы работы в системе ООН, последние 10 лет — в Совете Европы. Отец продолжил начатые еще в Москве кропотливые труды по сбору материалов о русском Сопротивлении во Франции — во многом благодаря его усилиям в России узнали о священномученице матери Марии (Скобцовой). Мама, Нина Алексеевна Кривошеина, взялась за мемуары о судьбе русских эмигрантов, вернувшихся на родину, ее книга «Четыре трети нашей жизни» — едва ли не единственная на эту тему (во многом по ней, кстати, сделан фильм Бодрова и Ибрагимбекова «Восток — Запад»).

Никиту арестовали в 1957, и «как ни странно, именно мордовские лагеря примирили «русского француза» с советской действительностью: до них ему казалось, что или он сумасшедший, а все вокруг нормальные, или он нормальный, а все вокруг сумасшедшие. Настолько «инопланетной» представлялась ему тогдашняя страна. В Мордовии, куда после Будапешта и Фестиваля молодежи и студентов ГБ свезло около 10 тысяч молодых людей со всех концов Советского Союза («Вот как напугала их Венгрия!» — не упускает отметить автор), он наконец «почувствовал свою репатриацию и перебазировку в СССР состоявшейся. Я понял, что я в живой стране с хорошим народом». Со многими светлыми людьми, с которыми довелось встретиться в тюремные и лагерные годы, такими как Владимир Тельников, Миша Красильников, Вадим Козовой, Виктор Трофимов, Марат Чешков, дружба сохранилась на всю жизнь.

Не раз на страницах книги Никита Кривошеин возвращается к мысли, что режим не достиг совершенства: простой человек оставался лучше, чем требовала от него система. Однако работа по расчеловечиванию человека велась непрерывно, в книге тому множество примеров. Вот отец одного из бывших друзей-солагерников, в прошлом сам чекист, взявший привычку изливать Кривошеину душу. После войны он вошел в группу, которую послали в Катынь со спецзаданием: «Всех жителей подряд вызываем, спрашиваем: ''Что помнишь про поляков, и как их не стало? ''Поначалу люди отвечали:''НКВД их всех расстреливало''. За такой ответ на следующее же утро за этой семьей заезжали и административной ссылкой — в Казахстан. Сработало, очень скоро сообразили. День на четвертый — с кем ни побеседуешь, как один уже отвечают: ''Поляки оставались, пришли немцы и ликвидировали их''.Таких мы не трогали, даже колхоз стал чего-то им выдавать. Так что народ у нас смекалистый...» (С.Солодовник)

* * *

Август пятьдесят второго. Побег из Ульяновска

Моя поездка в Москву для поступления в вуз была в общем вагоне без плацкарты. Когда не везло, доставалась только третья верхняя полка для багажа, не поперечная, а продольная, с отопительной трубой у стенки, к которой, чтобы не упасть, я привязывался ремнем; внизу — обилие снятых валенок и портянки, храп, разговоры с обстоятельным повествованием и подробностями физиологической жизни. Последнего Нина Алексеевна не переносила.

Ульяновск и пять лет в нем постоянного страха, невозможность молодому парижанину, каким я себя ощущал, понять окружающее, недоедание, арест отца, слежка, дистрофия матери выработали во мне черно-белое восприятие этой «реальной действительности» — через ненависть. Потом, спустя годы, я это преодолел. Твардовский и сам тогда не знал великого утверждения, им же потом и опубликованного: «Не стоит село без праведника… земля не стоит». А ведь если бы не высочайшая удельная плотность не то что хороших — замечательных, мужественно-самоотверженных людей в том сталинском мраке, — не сидеть бы мне сейчас за компьютерными воспоминаниями в испанской квартирке.

Всех благодетелей — буквально — не перечислить: не очень молодые люди, приходящие к маме на ненужные им уроки английского; рабочие моего цеха, не бравшие меня с собой выпивать в день получки, хоть я просился — «тебе надо учиться»; на всю жизнь напуганная старушка Языкова в иностранном отделе Дворца книги — мужественно, шепотом, переходящая на старомодный французский; и Александр Александрович Любищев — у него для нас двоих и стол, и натаскивание по математике; и преодолевшая свой страх Надежда Яковлевна Мандельштам: она «конспиративно» назначала маме встречи в бане (не любящей этого места) на улице Водников, и там шепотом они обе в утешение — обменивались воспоминаниями. Был и епископ (на весь город одна, почти пустая церковь), со свечницей как бы тайком передавший нам конверт с малой суммой. Перечень этот не завершить...

С собой в Москву, в сохранившемся парижском отцовском портфельчике я увозил — оный членский билет, свой «безмедальный» аттестат, паспорт с местом рождения «Булонь, Франция», а в графе социальное происхождение — «из рабочих». И еще: в то время я не потреблял ни папирос «Север», ни жидкости «Красная головка» (второе — только по одной рюмке с мамой по праздникам). Но стоило моему московскому плану исполниться, и полгода не прошло, как — полторы пачки «Дуката» в день, а на лестничных площадках — по поллитра «Московской» на двоих, из горла. Конечно же, незамутненное чутье среди многого прочего помогло одолеть и «сорок сороков» (взорванных), как Растиньяк у Бальзака некогда одолел мой родной Париж: «А теперь — кто победит: я или ты!»

У меня было заранее оговоренное место ночлега, на полпути между Бутыр¬ской тюрьмой и Центральным театром Советской армии: Селезневская, 24, кв. 44, кирпичный дом в два этажа, коммуналка на четыре семьи, ниже этажом паспортный стол отделения милиции. Комнатой с антресолями в этой квартире обладал неэмигрировавший двоюродный брат моего отца — Т. Г. Его пьянство, а вскоре и убедительный алкоголизм начались в 1918-м, в еще не конфискованном особняке Морозовых на Кудринской (вблизи от дома Шаляпина). Там, на жизнеопасном пути к белым, застрял мой восемнадцатилетний дядя Всеволод Кривошеин, будущий архиепископ Брюссельский. Они с Т. Г. укрылись в погребе, где было много стеллажей с коллекционным французским вином. Выходили на поверхность — только взять закуски. Дядя, будущий архиепископ, сумел повоевать с большевиками, потом пить отвык, ему предстоял путь в Париж и на Афон, а вот Т. Г. ждал калечащий процесс выковки нового человека, homo sovieticus. Показательным результатом этой операции над человеком стал несчастный Т. Г.

Все же он приютил меня, по силам скудно кормил, хотя и вовсе не скрывал, что смертельно боится собственного гостеприимства. Позже, в первые недели после освобождения, и Игорь Александрович получил здесь приют. Три его двоюродные сестры (со страшной советской жизнью), увидев в Москве в 1948 году моего отца, появившегося, как привидение, из Парижа, в квартиру его не пустили: «Не приходи больше, нам страшно…» Проявились они на нашем небосклоне только после десталинизации. Да и с Т. Г. они не общались, утверждая, что в 1938-м он дал показания на родного отца, а потому «его вскоре расстреляли». Правда ли? Он-то меня не боялся, они — да. А вместе с тем были шибко православные. Кто их рассудит? Я любил их всех и по-разному был благодарен всем четверым. Никому из них коммуни¬сты своими расовыми законами («лишенцы по сословной принадлежности») не дали доучиться, у одной возник жених, но до венчания и его расстреляли.

Т. Г. жил (плохо) преподаванием «музлитературы». Промышленные количества портвейна «Лучший» убедили его в правоте слов тов. А. А. Жданова, и он проклинал Шостаковича с Прокофьевым. Как многие в его поколении, сочинял доморощенные вирши, разговоров о политике не вел.

Не поверите, но при виде его — сгорбленного, шатающегося в обдирках на дачной дороге — сразу становилось ясно: человек из благородных! Ведь и на расстоянии тягловый битюг различается от английского скакуна, даже не ухоженного, как селекционная роза от дачного дичка. Но года через три от рутины и портвейна Т. Г. преставился. Царствие Небесное!

Т. Г. по ходу моих толканий в институты советов не давал, что выйдет из моих стараний, ему было невдомек; завершенного образования получить ему Советы тоже не дали. Если бы не он, то никакой Москвы не видать мне как своих ушей, а значит, двадцать лет спустя, мне и родителям не видать и Парижа.

Большая неспособность к предметам точным и естественным вместе с дерзостью и стремлением обвести-обойти систему определили для меня череду тыканья в приемные комиссии. Она началась в первый день приема документов: задел времени оказался абсолютно необходимым. Недоумевайте сколько угодно — первое место, где я показал взятую накануне и заполненную на Селезневке анкету, был длинный стол с носорогообразными господами в Институте международных отношений. Первый вчитался, передал соседу, а когда тот дошел до конца первого листа, сказал: «Хоть вы учились в школе рабочей молодежи, мы вас принять не можем». Ушел, не спросив почему.

Тогдашний формуляр был составлен умно, я его полностью запомнил (по ходу «оттепели» он в несколько приемов был сокращен и притуплен).

А тогда: место рождения — та же Булонь; социальное происхождение обоих родителей — из дворян; проживали ли вы за границей? — да; есть ли родственники за границей? — да; сражались ли вы или ваши близкие родственники в белых армиях? — да; были ли вы или ваши близкие родственники на временно оккупированных территориях? — дважды да; были ли вы или ваши близкие родственники под судом и следствием? — да, конечно же. Чуть ли не единственный вопрос, на который я ответил отрицательно, звучал: «Уклонялись ли вы от генеральной линии партии?» Уверен, что и сейчас эти листки могли бы позабавить интересующихся современной историей.

Именно это увеселительное действие они произвели с серолицым функционером в приемной комиссии Института восточных языков в Сокольниках, тогда еще не слитого с МГУ.

Мой расчет — французский знаю, вьетнамский выучу, и будет в пользу.

Функционер был один в кабинете, в анкету вглядывался долго. Его охватил явно несвойственный этим людям приступ хохота, как у персонажа плохой кинокомедии. И он не мог остановиться. Вытерев глаза, вежливо сказал: «Извините. Мы вас принять не можем, а если и примем, то на работу не распределим».

Выбор первых двух мест, куда я ткнулся, — далеко не все дети первых секретарей райкомов или первых секретарей советских посольств дерзали мечтать о поступлении туда — воспринимается как сочетание глупости и нежелания считаться со всем до того мной пережитым. Я был подобен персонажу оруэлловского «1984», мною тогда не читанного. При всем моем ульяновском опыте я находился в полном неведении, что такое антиутопия. Попросту — был дураком, без писаного закона и без смирения с беззаконием. Виртуальное абитуриент¬ство в этих кузницах номенклатуры «безумством храбрых» не назовешь.

Третье место, куда я поехал, был филологический факультет Университета на Моховой. Рассуждение: французский знаю, освою другой, и будет в пользу. Заметьте: МГИМО, ИВЯ, МГУ — некая советско-иерархическая нисходящая этого маршрута очевидна.

Приемная комиссия на втором этаже казаковского здания с полуротондой. Объяснить не могу, но состав воздуха в помещении приема документов был обоняемо другим по сравнению с двумя предыдущими вузами. Не те сверстники в очереди, не те преподаватели-чиновники.

«Подождите…»

Скоро ко мне подошел человек в хорошем костюме, седоватый. Жалею, что в памяти не осталось точно, как он представился — вроде зам. декана Романов. Деканом тогда уже был очень всем запомнившийся Роман Самарин. В обращении — расположенность, в голосе — сочувствие: «Вы должны знать, что с такой анкетой мы вас принять не сможем. Подумайте: или сдавайте у нас и с экзаменационным листком поступайте в другое место, либо сразу попробуйте в другой институт». Первый человеческий подход! Спонтанно: «Попробую в другое место». И почувствовал как бы облегчение!

Все эти недели больших надежд я ни в кино, ни в музей, вообще никуда, кроме Селезневки.

Близкая по Парижу Нина Рещикова перебазировалась в СССР в 1947-м. Нина поступила (чудо) на педагогический французский факультет Института иностранных языков, еще не имени Тореза, на Метростроевской. Вскоре вышла замуж за художника, москвича Ивана Бруни, и это избавило ее от распределения в глушь. Поехал к Нине и все рассказал. Ей пришло в голову (не мне) — попробуй к нам в ИНЯЗ.

К тому моменту трижды испытанное «мордой об стол» стало давать во мне накопительный эффект, микстуру сильного отчаяния, сознательной ненависти, понимания, что ждет возврат в Ульяновск и отступать некуда. С этим составом внутри себя поехал на Остоженку-Метростроевскую, в тогда не совсем осыпающееся красивое здание, созданное архитектором Жильярди. Время после обеда, те же столы в коридоре на втором этаже. «Подождите». Спустя некоторое время: «Вас хочет видеть директор».

Табличка: «Пивоварова Варвара Алексеевна, директор». Неприглядный кабинет, большой Ленин на стене, гладкая прическа, широкий белый воротничок, платье коричневое, как бы гимназическое. Взгляд бесцветно пристальный. Первая ассоциация — по внешности и поколению: Екатерина Федоровна Тупицына, директор первой средней школы Ульяновска (до нее в этой должности был отец А. Ф. Керенского), там я был год, и именно она мне ставила двойки за сочинения, где слово «Бог» я писал с заглавной.

Пивоварову пробовал «пробить» в Гугле — результат плачевный: только годы начальствования в институте; на сайте партийных работников — упоминание о четырех военных годах, когда была заведующим сектором школ ЦК ВКП(б). И все. Доцент политэкономии. Говорили — карьера началась с курсов ликбеза Буденновской дивизии. Ее сестра — освобожденный секретарь парткома Издательства на иностранных языках. Вот и вся на сегодня гласность.

Заявление о поступлении я заполнил на переводческий факультет. Состоявшийся с Пивоваровой первый диалог остался в памяти не слабее арестов и других травм. С немалыми перерывами общение наше длилось затем более пяти лет.

«Почему вы хотите стать переводчиком?» — «Потому-то…»

«Почему вы выбрали наш институт?» — «Из-за того, что… знаю, что есть репатрианты, которые его окончили и были очень довольны».

«Вы с ними встречаетесь?» — «Да».

«Организации создаете?»

Клянусь, хоть и не положено, в стенографической достоверности приводимой беседы. Да и воображения на такую придумку у меня нет, а память зафиксировала до каждого слога.

В ответ я молчу.

«За что арестован ваш отец?» — «Не знаю, считаю, что неправильно».

«Что делал ваш отец во время Гражданской войны?» (все это уже в анкете) — «Был в армии генерала Врангеля».

«Белогвардеец, значит?» Молчу.

«А что делал ваш отец во время Отечественной войны?»

Тут у меня в голове нарисовался благоприятный поворот разговора: «Участвовал в движении Сопротивления, был арестован Гестапо и отправлен в Бухенвальд». — «Значит, провокатор?!»

Не договорила она последнего слога этой реплики, как меня хватило состояние аффекта, помрачения, запомнилось только отрывочно: что-то подобное произошло в жизни еще один раз, как говорится, на личной почве, и то в четверть силы. Враз перегорели предохранители выживания, обезопасивавшие меня все шесть лет с приезда в СССР. С тех пор мне понятно, что состояние аффекта есть смягчающее обстоятельство.

Сантиметрах в двадцати от меня пребывал зеленого мрамора письменный прибор — две чернильницы, длинная держалка для ручек, плотный поддон. В одно мгновение прибор мною поднят и грохается об стол. Сколько помнится свой голос — не в крик, а скорее как бы в рычание… Но ни смысла, ни последовательности изложенного не могу восстановить. Сводилось к тому, что не отбуду из Москвы, пока ее не накажут, что дойду до всех инстанций, что мне терять нечего, а ей лучше бояться, и сильно!

Когда меня отпустило, в кабинете стояла секретарша, моя собеседница была сера лицом и тихо сказала секретарше: «Идите».

Я даже не испугался сам себя, а медленно отходил, возвращалось дыхание.

Заговорила Пивоварова: «На переводческий я вас принять не могу, на факультет английского языка тоже (?), подавайте на факультет французского языка. Учтите, что, когда будет распределение, я вас направлю в Казахстан. Оставьте документы в секретариате».

Секретарша назвала день, когда прийти за экзаменационным листком. Инстинктивно ни Т. Г., ни кому другому эту надреальную «беседу» не пытался воспроизвести, не хотелось.

Восприятие Пивоваровой моего монолога и поведения, ход ассоциаций и рассуждений, приведших ее к тому, чтобы дать задний ход, мною поныне не разгаданы, и если изыщется советолог-психолог, который расшифрует, — благодарность моя большая. Одно неопровержимо: от нее ко мне никогда не поступало ни молекулы сочувствия или человечности. Это неопровержимо устанавливается пятью с половиной годами нашей дальнейшей редкой, но всякий раз насыщенной, взаимно отторгающей ненависти (можно допустить: сословной?).

Конкурс был в те годы не устрашающим, о том, что не выдержу, и не думал, но вспомнил обмен репликами с коллегой-фрезеровщиком в инструментальном цехе незадолго до ухода с завода: «Никита, получишь аттестат, что делать будешь?» — «Постараюсь поехать в Москву, в институт». После паузы: «Наполеоновские мысли у тебя».

Человек был несомненным носителем народного здравого смысла.

Через несколько дней поехал на Метростроевскую за экзаменационным листком. Те же длинные столы приемной комиссии, меня просят подойти к ее председателю. Женщина с округло-серым мучнистым лицом, с изобилием макияжа, такими часто были в те годы офицерские жены. Фамилию запомнил — Миронова. Потом узнал, что она была бессменным секретарем парткома института. «Вы иногородний, для сдачи вступительных необходима прописка в Москве». — «Но ведь многие приезжие сдают без этого?». Чуть улыбка, и по-французски, с малым акцентом: «Comparaison n’est pas raison» («Сравнение — не убеждение»). Листок вручила.

Найденный ими ход был изобретателен, как бы неотразим и вел к окончательному решению вопроса моего поступления. И если бы не расположение коммуналки на Селезневской, то эпизод этот для меня мог оказаться похуже любого Ватерлоо для императора Наполеона! Пол-этажа ниже квартиры — отделение милиции, и, выходя с работы, сотрудники этой структуры охотно спускались с Т. Г. в соседние палатки «Пиво—воды». Странно, но Т. Г. стал для них одним из собутыльников-собеседников, а с женщинами, работавшими в отделении, общалась обитатель коммуналки тетя Клава, из раскулаченных, не очень грамотная. Каждый раз, когда я уходил, она мне говорила: «Никит, как что, скажи про себя: „Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его“, — и все получится».

Помогло.

* * *

30 июня 1954 года, двое старшин вывели моего отца из 2-го подъезда Лубянки. Один из них нес узел, в нем среди тряпья и скарба — кусок ржаного хлеба. Когда отец укладывал имущество, старшина заметил: «Пайку возьмите — пригодится». Освобождение состоялось в силу постановления от 14 июня 1954 года Комиссии по пересмотру дел: «О прекращении дела по обвинению И. А. Кривошеина в соответствии со статьей 204б УПК РСФСР». Статья эта — «Недостаточность улик». То есть «сотрудничества с международной буржуазией» полуторагодовому следствию установить не удалось. Арифметически 16 суток, следующие за постановлением (14—30 июня), Игорь Александрович содержался вдвойне незаконно. Но не это было самым досадным в его отсидке.

Мы с отцом сразу поехали к Т. Г. (там комната пустовала), потом чередовали Селезневку и дачу Владимира Николаевича Беклемишева. Рассказывать по¬дробно о «вхождении в плотные слои атмосферы» на пути возврата из тюремной невесомости надо отдельно — габитус его был очень скверный. В первую неделю несколько бессонных ночей по принципу тысячи и одной ночи — сплошные друг другу рассказы, и про отсидку, и про мои злоключения. В том числе — обстоятельно о моем поступлении в ИНЯЗ, а заодно и о попадании в общежитие, которое мы с отцом по ходу наших перемещений посетили.

Недели через две отец говорит: «Устрой прием у Пивоваровой, я хочу ей отомстить».

У директора института были часы приема, я записался. Пришли вдвоем, а я здесь после эпизода с общежитием не был. О том, что за месть, я отца не спрашивал — думал, мне будет приятный сюрприз. Так и получилось.

Варвара Алексеевна приподняла брови, увидев меня не одного. К тому моменту Игорь Александрович смотрелся уже не совсем доходягой. Я молчал. Отец представился, объяснил, кто он и откуда. Важно отметить: у него была одна из первых по времени реабилитаций, как бы эталон следующих репатриантских дел. Скоро таких, как он, репатриантов много было выпущено прямо из лагерей, но уже без переследствия. Кроме прекращения дела врачей и ликвидации Берии, ничто никакого ХХ съезда с десталинизацией не предвещало.

Игорь Александрович разъяснил: «Сын мне рассказал, как в трудное время вы его ласково и заботливо встретили, всячески помогли с поступлением, а потом и устройством в прекрасное общежитие. Справедливость и закон восторжествовали, я полностью оправдан и не мог не прийти сказать вам — спасибо». По ходу его недолгого монолога в меня вселился тихий, безмолвный восторг. Я смотрел на папину собеседницу. Тип лица — с восточинкой, так что заметно было, как у нее двигались желваки. Чувство текущего момента и политическая интуиция ей не изменили: «Я выполняла свой долг».

Покинули Пивоварову и пошли в пивной бар на Пушкинской площади. Сидели долго и усердно. Стали просить счет, счета не несли. Игорь Александрович встал из-за столика: «Пойдем. Хоть этот ужин они мне как минимум должны».

Летом 1957-го подошло время государственных экзаменов. Дипломная работа у меня сложилась, по результатам я шел на диплом с отличием (дававший право на «свободное распределение»). Последнее из испытаний — основы марксизма-ленинизма. Может быть, не без некоего мазохизма материю эту освоил оптимально. Объявляют тройку (до свидания, красный диплом)! Преподаватели кафедры французского языка, да и французской литературы об этом узнали, даже не от меня, и возмутились. На последних курсах я им охотно, хорошие люди в большинстве, чем мог помогал (нахождением книг, справками и т. д.). Пошли они делегацией на кафедру Передового Учения: «Вы же человеку диплом портите, он дисциплину ведь знает». Доцент Иван Жолдак, непосаженный ветеран Испанской войны, вспылил: «А вы знаете, за кого просите?» Они тихо ретировались. И рассказали мне. Так что я подлежал распределению на работу.

Мне это было вполне все равно. За институтские годы мне удалось преуспеть и в письменных переводах, и в только начинающемся в Москве синхроне. Незадолго до этих экзаменов Наум Слуцкер, тоже непосаженный ветеран-испанец, зам. главного редактора многоязычного еженедельника «Новое Время», от многолетнего страха ставший очень хорошим человеком, твердо обещал взять меня на постоянную переводческую должность.

Комиссия по распределению заседала в самом кабинете Пивоваровой, тут же деканы и главные зав. кафедрами. Выпускников около ста, ждать долго. Моя очередь. Явно подготовившись к этому моменту, Пивоварова: «Казахстана у меня, к сожалению, нет. Выбирайте между Красноярским краем, Томской областью и Дагестаном». С ходу отвечаю: «Варвара Алексеевна, куда посоветуете, туда и поеду». Повысив голос: «Нет, вы должны выбрать сами». — «Тогда Дагестан». — «Распишитесь».

Я туда не поехал, но сколько счастливых походов по тамошним горам было лет шесть-семь лет спустя! Сколько километров было пройдено с солагерниками Бычком и Пузырем, с замечательным химиком Сашей!

Больше очных встреч с этой сволочью Пивоваровой у меня никогда не было.

Однако заочно директор ИНЯЗа семь месяцев спустя, в феврале 1958-го, безуспешно попробовала сделать мне еще одну неприятность. Шло к концу шестимесячное следствие по обвинению меня в совершении особо опасного государственного преступления. Два следователя, майор И. В. Орлов (из бывших морских офицеров) и старший лейтенант Владилен Алексаночкин (молодой выпускник юрфака), усердно, но скорее беззлобно занимались наполнением аж целых трех томов, мне посвященных. Буквально жизнеопасно доправшивал меня очень неглупый и коварный полковник И. Т. Панкратов. Будучи майором, он в 1951-м выбивал признания из моего отца. Сватовством я нико¬гда не занимался, но уверен, что у этого господина с Варварой Алексеевной сложился бы счастливейший брак!

По ходу одного из трех последних допросов Орлов, перейдя на доверительность:

«Никита Игоревич (хоть и молодость, — а по отчеству), а какие у вас сложились отношения с руководством института, где вы учились?»

«Самые плохие».

«Как и положено, мы запросили на вас характеристику. В ответ получили такие о вас выдумки, каких мы никогда ни о ком не видели. К делу приобщать такое — невозможно, мы отослали назад».

Трудно вообразить, что в этой маляве было наворочено, если само ГБ отвергало!.. И правда: когда зимой 1991-го я знакомился со своим делом в архиве ФСБ на Кузнецком, то ничего от ИНЯЗа там не было. Жаль, что сочинение Пивоваровой осталось мне не известным — оно наверняка было сильным.

* * *

О грехе гордыни. По отбытии чудом оказавшегося малым наказания я в самом начале 1960-х проживал сперва в Малоярославце Калужской области, потом в Москве, где у родителей появилась однокомнатная кооперативная квартира на Парковой, в Измайлове, в качественном кирпичном доме. К ним регулярно приезжал сосиделец моего отца Лев Зиновьевич Копелев. Мы, несмотря на очевидную его мыслительную непоследовательность, очень его любили и общались с ним вплоть до его кончины в Кельне тридцатью годами позднее.

Как-то, обращаясь ко мне, Копелев сказал: «Анна Андреевна Ахматова была бы очень рада, если бы вы к ней зашли». Ответил я невнятно, и приглашение это хоть меня и удивило, но не вызвало немедленной реакции. Спустя несколько месяцев приглашение повторилось почти с просьбой ответа.

Анне Андреевне после нашего с ней обсуждения хлопот о сидящих и лагерных посылках, думаю, было просто интересно снова встретиться с собеседником, которому очень скоро и самому угораздило попасть на Лубянку и в зону. Тогда у меня возникло состояние «ложной скромности» — кто я такой, чтобы занимать великого человека! Значение Анны Андреевны мне за это время стало понятным. Ложная скромность тождественна великой горделивости: не могу поныне себе этого уклонения от встречи простить. Попробовал, незадолго до того как покинуть СССР, это прощение испросить на красивой, с кованым крестом, могиле в Комарово.

Добавить комментарий