Что исходил, изъездил, излетал

Десятерым хватило бы с лихвою

Семен Белкин. Себе на 50-летие, 1984 г

В 1984 году я отметил свое пятидесятилетие. К этому времени многое изменилось в моей семье. Валюша очень успешно проявила себя в качестве педагога и завоевала большой авторитет в своем профессионально-техническом училище, которое позднее стало именоваться лицеем. Подросли дети. Анечка со всеми пятерками окончила школу, но медаль ей не дали (антисемитизм у нас никогда не дремал).

Хотя в душе она была чистым гуманитарием, мы побоялись отправлять ее на журналистику или на иностранные языки – слишком велики были шансы, что у нее обнаружат те же гланды, что у ее отца. И отдали ее, бедную, в Коорабелку. Это походило на то, чтобы выдать девушку замуж за нелюбимого человека. Анечка подчинилась нашему дурному решению, отучилась, получила диплом и даже один год поработала по специальности, но потом решительно уволилась и начала работать на гуманитарном поприще (редактором в издательстве, автором многочисленных статей и т. д.).

Вышла замуж за своего одноклассника, родила нам первого внука Юрочку, когда мне было всего 45, а Вале 42 года – так мы расплатились за свой сверхранний брак).

Младшая дочка Светочка через какое-то количество лет тоже окончила школу, но тут мы уже были учеными. Мы решили, пусть она лучше провалится на вступительных экзаменах, но пойдет только в тот вуз, который ей по душе, а конкретно – в педагогический институт на иностранный факультет. Как мы и опасались, на экзаменах ее завалили, но она поступила в профессионально – техническое училище, закончила его с отличием и, сдав на отлично только один экзамен по английскому языку, была принята на иностранный факультет. К концу обучения она тоже вышла замуж и подарила нам внучку Лерочку.

А я продолжал ходить в невыездных без всякой перспективы вырваться из этого стоячего болота, без надежды побывать за границей или еще раз сходить в море, без надежды получить повышение по службе. Но грянула перестройка и для меня все изменилось самым сказочным образом.

В 1989 году меня командировали за границу, если таковой можно назвать Польшу. Но для меня и эта жалкая поездка явилась определенной вехой, ибо знаменовала прорыв после тягостной блокады, которая длилась более десяти лет.

Дело в том, что в Польше шло переоборудование большого тунцеловного сейнера, в проектировании которого я принял самое активное участие, а после переоборудования судно должно было совершить сверхдальний переход в Индийский океан с участием рабочей группы Гипрорыбфлота. И можно себе представить мое состояние, когда мне сообщили, что я включен в состав этой группу в качестве ее руководителя.

А рейс был потрясающим. Мы вышли из Калининграда, обогнули Европу, прошли Геркулесовы столбы, Средиземное море, через Суэцкий канал и Красное море вышли в Индийский океан, там несколько месяцев рыбачили и, наконец, ошвартовались в сказочном Сингапуре, откуда на самолете нас доставили в Калининград.

В этом рейсе я был приятно поражен, как многое изменилось со времен моих прежних плаваний. Прежде всего, радовало низложение власти первого помощника капитана, ставленника КГБ. Теперь капитан имел право брать в рейс первого помощника, а мог и не брать. Наш капитан по каким-то причинам взял, и первый помощник всеми силами старался выразить свою благодарность и преданность, причем не только капитану, но и всем членам экипажа. Он старался быть полезным: часами сидел на мостике с биноклем, высматривая косяки тунца, во время замета сидел наготове в каком-то катере, работал в рыбном цехе, но поскольку все это он делал гораздо хуже, чем профессиональные рыбаки, его звали на сейнере не иначе как «хреновый матрос».

Пища на пароходе была отменной. Повар, так же, как и первый помощник, чтобы выразить благодарность, что его взяли в этот рейс, старался изо всех сил, чтобы своими кулинарными изысками ублажить экипаж. Заработная плата в валюте стала на несколько порядков выше, тем более что я как кандидат наук был приравнен к старшему помощнику капитана. В Сингапуре, куда мы зашли в конце рейса, на свои деньги мы могли позволить себе довольно много: купить, скажем роскошный цветной телевизор, которых в России еще не было, видеомагнитофон и многое другое. Морякам уже не надо было ходить группами из трех человек во главе со старшим. Каждый выбирал себе спутников или ходил по Сингапуру в гордом одиночестве. Словом, это рейс был для меня достойной наградой за долгие годы моей невыездной жизни.

Ну а дальше все пошло наилучшим образом. Сняли с должности директора института антисемита Астахова, и на его место пришел Григорий Васильевич Романов, бывший секретарь райкома партии, но в отличие от Астахова, образованный, интеллигентный человек. При нем я сразу получил должность главного конструктора и для меня открылись все пути. В начале 90 годов активизировали свою деятельность коммерческие структуры, и некоторые из них проявили живой интерес к тунцовому промыслу, а поскольку к тому времени специалистов по тунцовым делам почти не осталось, я оказался востребованным, и это дало мне возможность уже не от Гипрорыбфлота, а от других организаций совершить несколько интереснейших вояжей, о которых можно было только мечтать.

Через год после моего возвращения из последнего рейса меня пригласили в Севастополь на переговоры с представителями американской компании из города Сан-Диего (с этим городом будет связано несколько ярких страниц моей биографии).

Дело в том, что в Севастополе было создано акционерное общество, которое намеревалось организовать промысел тунцов в Индийском океане, а для этого нужны были соответствующие суда.

За переговорами последовали поездки в Лондон и Париж, где были организованы переговоры с банкирами по поводу финансирования строительства в США серии тунцеловных сейнеров. Так неожиданно я побывал в цивилизованной Европе и, кстати, стал обладателем сразу четырех паспортов: российского «внутреннего» паспорта, паспорта для поездки в социалистические страны, паспорта для поездки в капиталистические страны и паспорта моряка.

Жили мы в Лондоне в шикарной гостинице Форум, рядом с Гайд-парком, и вели себя как чисто советские командированные, норовящие всеми правдами и неправдами сохранить выданные нам фунты стерлингов.

Слава богу, завтрак в виде шведского стола был включен в стоимость проживания, так что утром мы старались съесть столько, чтобы хватило до ужина. А вечером собирались у кого-нибудь в номере, открывали привезенные с собой консервы и дули привезенную с собой водку. Так нам удалось прожить за границей, не израсходовав ни одного пенса в Лондоне и ни одного сантима в Париже.

Признаться, здесь, в Европе, мы чувствовали себя еще более унизительно, чем советские моряки при заходе в иностранные порты. Но там были простые люди, чернорабочие флота, а в состав нашей делегации, среди прочих, входил генеральный директор огромного рыбопромышленного предприятия, в ведении которого находилось несколько сотен рыболовных судов, доктор наук, профессор - юрист, один из немногих в стране специалистов по международному морскому праву, коммерческий директор вновь образованного акционерного общества. И вот эта честнАя компания сидела на консервах, привезенных из России, ходила пешком на огромные расстояния, чтобы сэкономить на транспорте, не покупала никаких сувениров, даже пожалела денег, чтобы посетить Лувр и Эйфелеву башню. Единственное, что мы позволили себе – это побывать в музее восковых фигур мадам Тюссо, да и то потому, что расходы на музей были списаны как служебные.

Разумеется, мы не были исключением. Практически все удостоенные чести представлять нашу великую родину за границей, включая видных ученых, писателей, музыкантов, брали с собой чемоданы консервов, водку, кипятильники. Они наживали язвы желудка и прочие болячки, неделями и месяцами, сидя на этой, с позволения сказать, диете. Вспоминается прочитанная в газете статья о нашем деятеле, который находился в одной из африканских стран вместе с семьей в течение нескольких лет. У его маленького сына начался острейший авитаминоз, потому что папочка жалел деньги на покупку овощей и фруктов.

Заграница калечила людей, развивая в них патологическую скаредность. Уж на что я любил свою кузину Светочку, дочь тети Иры, которая, как я писал в предыдущих главах, могла стать моей матерью, когда моя мама пошла на смертельно опасную операцию в городе Чкалове во время войны. Светочка всегда была доброй, отзывчивой, приезжая в командировки в Москву, я всегда останавливался у нее, и она была сама приветливость и гостеприимность. И вот однажды Светочка с мужем уехала на несколько лет в Анголу. По возвращении я не узнал ее. В ее глазах появилось выражение жесткости и скорби. С горечью она рассказывала, как трудно им жилось в Анголе, как мало они ели фруктов – только тогда, когда их завозили в советское посольство.

- А что, в городе нельзя было купить? – наивно спросил я.

- Ну что ты, там это очень дорого.

В устах Светочки, у которой не было детей и все свои заработки они могли тратить только на себя, это прозвучало кощунственно. Но это не всё. Оказывается, когда новая семья приезжала в Анголу, уезжающие за валюту продавали своим преемникам использованные простыни, пододеяльники и т. д. По тому, как спокойно об этом рассказывала кузина, я понял, что и она, уезжая из Анголы, провернула такую же коммерческую операцию.

Когда после четырехлетней командировки во Францию вернулся мой первый непосредственный начальник Иван Семенович Березин, он рассказывал, что все четыре года он и его команда вечерами сидели у себя в гостинице в Гавре, пили водку и играли в дурака, а когда мы спросили, удалось ли им побывать в Париже, Березин удивился:

- Так это же денег стоит!

Трудно обвинять этих людей. Дома, в России, большинство населения вело полунищий образ жизни. Магазины зияли пустотой, а сравнивать наше существование с заграницей нам не очень позволяли (помнится статья в Аргументах и Фактах, автор которой вполне серьезно, на цифрах убеждал читателей, что по жизненному уровню мы лишь чуть – чуть уступаем США, так что гибнуть от сравнения нам не разрешалось). А тут человек попадает за границу, где все есть, а вот денег у советских засланцев – кот наплакал. Сравнивая заграничные цены с содержанием наших кошельков, мы думали, что все безумно дорого: такси, ресторан, билет в музей, даже порция мороженого или проезд в автобусе. Просто нам было не понять, что эти цены нужно сравнивать не с содержимым наших кошельков, а с уровнем зарплаты жителей данной страны, и тогда оказывалось, что цены там самые что ни на есть умеренные, доступные подавляющему большинству населения, хотя в любой цивилизованной стране есть свои бедные.

Поэтому за границей кафе и рестораны всегда заполнены самыми скромными тружениками, которым по карману и иметь машину, и пользоваться такси, и даже есть мороженое…

Когда же бедный совок начинал переводить стоимость бутерброда и чашечки кофе на русские деньги или на стоимость пары колготок или дешевого кофейного сервиза, у него ком вставал в горле и он был готов неделями сидеть на консервах и преодолевать пешком фантастические расстояния лишь бы сэкономить на лишнюю покупку в дешевой лавке, причем, повторюсь, это касалось не только рядовых инженеров или артистов, но и академиков, и народных артистов, и генеральных конструкторов.

Вспоминаю свой первый заход в Сингапур (еще до того, как я стал невыездным). Вместе с капитанами двух судов гуляем по городу, а точнее – рыщем по магазинам. Потные, голодные, нас на каждом шагу соблазняют всякой всячиной. Одному из капитанов очень захотелось в туалет. Некоторое время он терпел, а потом обратился ко мне:

- Исаакович, спроси, здесь туалеты платные или нет. Если платные- уссусь, но не пойду.

Парадоксально, что именно тогда, когда я был восстановлен во всех гражданских правах, у меня появилось острое желание уехать из России, где несмотря на все перестройки ничего хорошего уже не будет.

Когда мне перекрыли кислород и я жил своей мерзкой жизнью больше 10 лет, видя, как люди, гораздо менее достойные, обходят меня со всех сторон: и по продвижению по службе, и по географии поездок, и по поощрениям, меня сдерживало рабское чувство страха: ведь если я заикнусь о желании выехать за рубеж, значит подозрения в моей неблагонадежности имеют под собой реальные основания. Это был страх маленького человека, загнанного в угол и судорожно боящегося потерять то крохотное, что он имеет: ведь меня могли уволить и держать в отказниках – а на это далеко не у всех хватало мужества, хотя слабым духом я себя никогда не считал. Перед глазами стояли те храбрецы, которые отваживались подать документы на выезд. Их терзали на партбюро, снимали с творческой работы и, если не увольняли, то переводили на бессмысленное перебирание бумажек. Я встречал своих коллег, подавших документы на выезд, которых моментально выдворяли с работы и они устраивались дворниками, почтальонами и в течение нескольких лет ходили жалкими, оборванными, до тех пор, пока их, наконец, не выпускали за кордон. Пройти это самому, а, главное, пропустить через все круги ада свою семью – на это у меня не хватило духа.

И вот теперь, вместе с перестройкой, желание уехать приобрело вполне определенные очертания, хотя в глубине души мы с Валей понимали, что такое решение надо было принимать не на шестом десятке, а когда мы были молодыми, а дети были маленькими, когда только открылась возможность выехать в Израиль, а под этим предлогом многие евреи через Вену и Рим эмигрировали совсем в другие страны, и прежде всего в США.

Но когда начиналась первая волна эмиграции, я считал, что у меня все хорошо: интересная работа, возможность выхода в море, печатают мои книги, куплена квартира, подумываю о диссертации…

Когда я стал невыездным, я уже и пикнуть не смел об отъезде и только когда этот кошмар кончился и для меня открылись многие из ранее наглухо запертых дверей, я начал заниматься вопросами отъезда, хотя время было упущено и мой возраст неумолимо приближался к шестидесяти. Впрочем, к этому решительному шагу нас подтолкнуло неожиданное событие. В 1990 году, когда я совершал свое фантастическое плавание вокруг Европы в Индийский океан, в Ленинграде вдруг объявилась моя американская кузина Этта, дочь папиного брата Якова, который, как я упомянул в начале своих воспоминаний, эмигрировал в США еще до революции.

Этта прилетела в Россию с двумя взрослыми сыновьями, побывала в Москве и Ленинграде, разыскала родственников и побывала в гостях у Вали. Она была поражена убогостью жизни россиян, пустотой полок в магазинах и без труда убедила Валю, что нужно уезжать, причем, предложила свою помощь, и тут началась серия опозданий – как в знаменитом романе Форсайта «День шакала», в котором опытнейший сыщик буквально на полшага опаздывал, чтобы схватить профессионального киллера, нанятого, чтобы убить французского президента.

Едва Этта прислала вызов, оказалось, что совсем недавно была изменена форма вызова. На переоформление ушло несколько месяцев. Когда с вызовом стало все в порядке, в Америке изменилось законодательство и теперь Этта не имела права пригласить нас на постоянное местожительство, потому что по вновь введенным правилам кузина перестала считаться близкой родственницей.

И тогда мы решили пойти на авантюру, совсем не подобающую нашему возрасту – поехать в США в гости и, если получится, остаться там насовсем. Не буду рассказывать, сколько сил и времени заняло пробивание визы (то истек срок приглашения, то опять изменилась его форма, то отказ в консульстве – вы едете, чтобы остаться, что было недалеко от истины). Тем не менее мы преодолели все препоны и в самом конце 1993 года вылетели из Москвы в Сан-Франциско, а там уже на местном самолете – в Сан-Диего, где жила Этта. Летели через Аляску над Северным Ледовитым океаном, и это было знаменательно: под нами в величественном безмолвии простирался тот самый четвертый океан – единственный, в котором мне не удалось поплавать.

Это было наше первое посещение Америки, и, конечно, всё было безумно интересно, тем более, что нам удалось за месяц пребывания в США побывать в Лас-Вегасе, в изумительном курортном городке Санта-Моника, пообедать на борту великого трансатлантика «Куин Мэри» - одного из главных героев моей книги «Голубая лента Атлантики», полюбоваться красотами Сан-Диего.

Конечно, в первую очередь мы занялись вопросом, насколько это реально остаться в Америке. У меня было несколько влиятельных знакомых в Сан-Диего: директор судостроительной верфи, где строились тунцеловные суда, главный конструктор, директор научно-исследовательского института по тунцам. Я связался с ними и получил неутешительную информацию: сейчас промысловое судостроение в США пошло на спад и по специальности мне не устроиться. Были мы и у юриста, которая выразила готовность заняться этим делом – о предоставлении нам статуса беженцев, но это было связано с неподъемными для нас расходами и с перспективой жить 2- 3 года на птичьих правах в ожидании решения. Валя, правда, могла сразу получить работу беби-ситтера или провайдера, но я не мог на это пойти – сидеть у Вали на шее, ничего не делать и ждать у моря погоды – все это было не по мне.

Конечно, если бы Этта была другим человеком – таким, чтобы мы почувствовали ее искреннее желание оставить нас у себя дома на этот смутный период, тогда, возможно, стоило подумать. Но уже с первых дней пребывания в ее доме нам стало неуютно. Кормить нас она не собиралась и сразу сказала: «Вот холодильник, берите, что хотите». Но она не понимала или не хотела понимать, что мы в чужой холодильник никогда не полезем. Этта нами почти не занималась, так что мы были предоставлены себе. Сами покупали себе продукты, чтобы что-то увидеть, ездили на городском транспорте, а для нас это было очень дорого – 6 долларов на двоих туда и обратно. Зрелища нам были просто не по карману: посетить зоопарк – около 30 долларов на двоих, знаменитый Sea World – около 60 долларов и т.д. А, с другой стороны, мы старались как можно меньше оставаться у Этты дома - чувствовали себя обузой, боялись сделать лишний шаг в ее апартаментах, что-то лишний раз включить или выключить, но, будучи крайне ограничены в средствах, мы могли только гулять - и вышагивали многие мили под жарким тропическим солнцем. Короче говоря, предложение юриста мы отклонили и решили лететь домой.

Возвращение было грустным. Мы поняли, что до конца своих дней будем катиться вместе со своей любезной родиной куда-то вниз, причем никто не знает, где дно у этой пропасти.

Усталый, опустошенный, я волочил свой тяжеленный чемодан по грязной ночной Москве, и тогда, в начале 1994 года, в год своего 60-летия я и думать не смел, что еще не раз буду в Америке, что буду выступать на международных конференциях в США. Таиланде, Малайзии и что в конце концов мы с Валей совершим свой окончательный перелет через Атлантику и станем гражданами США. Но это уже совсем другая история.

ПРОЩАЙ, ДВАДЦАТЫЙ ВЕК!

(Вместо послесловия)

Сани по склону несутся вниз

Горы под названьем Двадцатый век.

Им не прикажешь «Остановись»,

Их не попросишь умерить бег….

Семен Белкин. «Сани». 1996 год

Вот и подошел к концу двадцатый век. Когда мне было 30 и 40, я думал, доживу до 2000 года и хватит. Но пришел этот год, и я понял, что не собираюсь уходить из жизни вместе с 20 веком. Более того, я не хочу думать об этом и с праведным гневом обрушиваюсь на своих ровесников, которые скорбно перебирают свои болезни и болячки и говорят о старческой немощи. Мое кредо – жить на полную катушку, не думая ни о грядущей старости, ни о потустороннем мире, полагая, что когда придет время, мне об этом скажут достаточно внятно и доходчиво.

Но, с другой стороны, я хорошо понимаю, что в наступившем 21 веке я уже скорее не участник, а зритель, который с интересом смотрит со своей галерки, как развиваются события на сцене, не имея реальных возможностей как-то повлиять на ход событий.

С волнением и любопытством слежу я за жизнью своих внуков и правнуков, осуждая их за неверие в идеалы, за жесткость и рациональность, за то, что они совсем не такие, какими были мы и в то же время в чем-то завидуя им за то, что они строят жизнь по-своему, не надеясь ни на государство, ни на правителей, не полагаясь на опыт родителей, а только на себя, на свои силы, на свои способности выжить в этом суровом прагматичном мире.

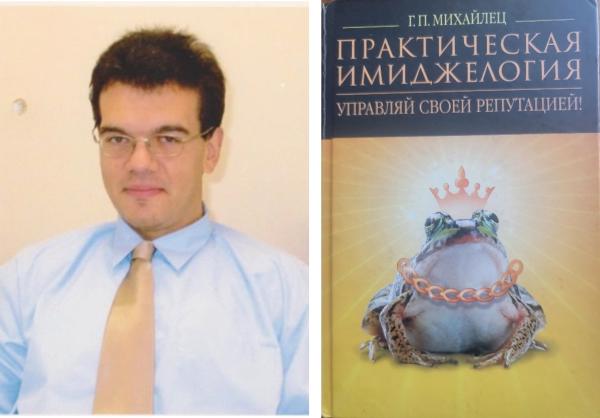

Я горжусь своим внуком Юрой, живущим в России, который до тридцати лет успел получить два высших образования написать книгу с мудреным названием «Практическая имиджелогия» и облетать полмира, а сегодня он имеет свою фирму и крепко стоит на ногах.

Я горжусь своей внучкой Лерой которая вскоре после окончания университета в США получила почетное звание «Дипломированный общественный аудитор» (CPA) и успешно трудится на этом поприще.

Я горд и счастлив, что накануне моего 90-летия мой старший правнук Филипп, живущий в Москве, преподнес нам всем шикарный подарок, окончив школу с золотой медалью, а внучка Лера, живущая по другую сторону Атлантики, подарила нам второго правнука Илана. А еще я ей бесконечно признателен за то, что она не только сама сохранила мою фамилию, но и передала ее своему сыну.

Смотрю я на вас, дорогие правнуки, и поражаюсь, какие вы разные. Один жгучий брюнет, другой – ярко выраженный блондин. Один – сдержанный, даже немного меланхоличный, второй – оптимист, полный радости и веселья. Один родился под Москвой, другой – под Вашингтоном. Один уже одержал первую убедительную победу в этой жизни, второму – еще все предстоит. Один будет всю жизнь носить мою фамилию, другой - нет. Но у вас есть одно общее - это горячая белкинская кровь, так что флаг вам в руки, Филипп Михайлец и Илан Белкин, вам принадлежит весь 21 век, так распорядитесь им так, как считаете нужным!

Что греха таить? Нам с Валей, пришельцам из прошлого столетия, в новом веке живется и дышится гораздо легче и свободнее, потому что с нами нет социализма, нет дефицитов, нет бездушного и беспощадного рулевого в лице коммунистической партии, нет, наконец, маленьких детей, которых нужно кормить, одевать, воспитывать, выводить в люди.

И все-таки всеми своими мыслями и чувствами я обращен в прошлое столетие со всеми его трудностями, бедностью, задавленностью, потому что это был мой век военного и в то же время удивительно беззаботного детства, романтической юности, розовых идеалов, первой любви и ни с чем не сравнимого счастья держать на руках крохотное теплое существо – свою маленькую дочь. Это был век долгой, почти непрерывной учебы, век открытия для себя городов и стран, морей и океанов, век, когда хотелось петь, танцевать, смеяться, сочинять стихи и книги, век, когда хотелось всюду поспеть и все познать.

Так спасибо тебе, двадцатый век, спасибо, что ты дал мне жизнь, выучил и воспитал, сделал меня таким, какой я есть. Сегодня я уже не хочу ничему учиться и не хочу никого учить. Я хочу идти вперед, широко расправив плечи и жадно вдыхая свежий воздух. Столько, сколько мне отпущено лет, я хочу любить и быть любимым, открывать для себя новые земли и моря.

Так прощай, двадцатый век! Перешагнув твой порог и вступив в новое тысячелетие, обещаю всегда и всюду помнить тебя, быть достойным тебя и с гордостью повторять: «Я из двадцатого века!»

Мне 90

Годы несутся, летят во всю прыть,

От нашествия лет никуда не деваться.

Мне 90, да не может быть -

Ведь только что было и десять, и двадцать.

Ведь только что отгремела война,

Окончена школа, окончено детство,

В мой дом вошла молодая жена,

Явились на свет мои чудо-младенцы...

Пережил я многих родных и друзей,

Похоронил всех советских вождей,

А потом и страну, где родился и жил,

Которую я всем сердцем любил,

Тоже однажды похоронил.

Так мне 90? Неплохо звучит!

Стало быть, я самый древний на свете?

Древней всех египетских пирамид,

Динозавров и прочих вымерших бестий?

Но нет, дорогой хранитель времен!

Не предъявляй мой потрепанный паспорт.

Пока я крепок, на вид недурен,

И готов с тобой силой промеряться на спор.

Я пою и танцую и мечту лелею,

Что подарит мне высший вершитель судеб

Еще хотя бы два юбилея,

Как поступают спортивные судьи,

В футбольных или хоккейных матчах,

Назначая два дополнительных тайма,

Чтобы я, у судьбы ничего не клянча,

Дотанцевал свое лучшее танго.

Мне было 20. Студенческий бал.

Девушку я пригласил на танец,

С тех пор я партнерш уже не менял

Никогда не пытался и не пытаюсь.

Не знаю, что бы со мною сталось,

Не знаю, хватило бы жизненных сил.

Если б тогда, в 20 лет на танец

Другую девушку я пригласил.

Мне 90. Не может быть

Не гнетет меня возраст тягостной ношей,

И я хочу петь, дышать, долго жить

И танцевать с любимой партнершей.

Я очень много учился

И работ не искал попроще,

Но так и не получился

Из меня ни Эйнштейн, ни Ротшильд.

Я ни о чем не жалею

И никому не завидую-

Живу я так, как умею

И не верю в надуманных идолов.

Если кто-то рвется вперед,

Не стоит устраивать войны -

К финишу первым придет

Все равно только самый достойный.

Говорила мне мама часто:

Учись хорошо, работай,

Хочу, чтобы ты был счастлив,

Но не за счет кого-то.

И порой из космических высей

Голос мамы звучит среди ночи:

Делай, что от тебя зависит

А дальше - как бог захочет

Я не ставлю себя в пример,

Не советую делать как я -

Все мое остается при мне,

А чужое- не для меня

А дети, внуки и правнуки

Пусть идут дорогой иной

И живут, как считают правильным,

А мне дорог мой путь - он же мой.

Мне 90 ну так и что?

Жизнь меня продолжает радовать,

И я хочу жить до ста и за сто,

А дальше - пока что не стоит загадывать.

Добавить комментарий