С ним познакомила меня его жена, моя подруга Катя Тевяшова, с которой мы учились в русской гимназии, открывшейся в послевоенном Мюнхене. В декабре 1948 года судьба случайно занесла нас обеих в Марокко, куда мой отец и ее отчим приехали по работе. В Касабланке мы вошли в компанию тамошней русской молодежи и приняли участие в создании марокканской дружины скаутской Организации русских юных разведчиков, устраивали для них летние лагеря среди пробковых дубов североафриканского леса.

Потом нас разметало – я вернулась в Европу, Катя уехала в Канаду. Проходит еще несколько лет - и мы снова оказываемся в одной стране, даже вблизи друг от друга — на Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк. За это время Катя окончила в Монреале университет, стала архитектором. Там она вышла замуж, но брак оказался недолгим. В США Катя с матерью и маленьким сыном Андреем. Здесь она быстро пошла в гору, занимая всё более ответственные должности на строительных проектах — школы, городской транспорт, ядерная электростанция, университетские здания, а с 1980 года была старшим сотрудником инженерно-архитектурной фирмы, офис которой помещался на девяносто первом этаже Всемирного Торгового Центра в Манхеттене. За художника Иляхинского она вышла замуж в 1970 году.

Вячеслав Владимирович Иляхинский, которого все мы звали Славой, родился 17 февраля 1925 года в Таганроге. Отец его был известным в городе гинекологом. Детские годы Славы пришлись на трудные времена; постоянному страху возможного ареста сопутствовали и бытовые проблемы – нехватка продовольствия и топлива, жилье было тесным. До революции бабушке Славы принадлежал большой дом, теперь он был конфискован и превращен в коммунальный, где в каждой комнате ютилось целое семейство.

Слава учился в школе № 15 в самом центре города. В школе он преуспевал по рисованию и литературе, но по характеру своему не очень вписывался в школьныйколлектив. Славе было лет восемь, когда родителей вызвали в школу, чтобы выслушать назидательный укор: ребенок, дескать проявлял «излишнюю склонность к индивидуализму, надо за ним понаблюдать». Таким Слава и остался; не следуя за другими, он пронес сквозь жизнь свой особый склад характера и даже казался на первых порах нелюдимым.

Когда Слава подрос, он стал посещать классы живописи и был членом художественных клубов. В 14 лет ему была присуждена премия за третье место на Всесоюзном конкурсе рисунка. Затем он поступил в художественную школу в Ростове-на-Дону.

Во время немецкой оккупации отец Славы был назначен врачом в городскую больницу. При отступлении немцы забрали всю семью на работу в Германию. Иляхинских доставили в Верхнюю Силезию и поселили при больнице. Увидев новые места, Слава увлекся немецким пейзажем. При наступлении Советской армии больничный персонал был эвакуирован в город Линдау на Боденском озере, недалеко от швейцарской границы. Вскоре город был занят французами, но по окончании войны Славе удалось поступить в Академию художеств в Штутгарте, находившуюся в американской зоне оккупации. Он учился у известного художника Вилли Баумейстера, открывшему ему глаза на современное западное искусство.

В 1947 году семья Иляхинских эмигрировала в США и поселилась в Нью-Йорке. Начало новой жизни было сложным – без языка, без связей. Чтобы поддержать родителей, Слава и сестра Ирина брались за любой подвернувшийся им заработок. Одно время Слава работал дизайнером на текстильной фабрике, где расписывал материи и делал рисунки для шаблонов. Работал он и театральным декоратором, покуда не вышел на более подходящее поприще – он сделался реставратором картин. Одновременно Слава продолжил учиться живописи при Нью-Йоркской Художественной Лиге и заниматься дополнительно с частными преподавателями. Стал он и членом нескольких художественных объединений, участвовал в рабочих семинарах.

Вскоре после женитьбы на Екатерине Тевяшевой Иляхинский открыл собственную художественную мастерскую в центре Нью-Йорка, на 46-й улице, недалеко от Главной квартиры ООН, где к тому времени работала его сестра.

Брак Иляхинских был счастливым. Слава усыновил Андрея, Катиного сына от ее первого брака и сделался ему родным отцом. Слава и Катя подходили друг к другу как по своим интересам, так и по мировоззрению. Оба были лишены предрассудков и предвзятости. И оба любили путешествовать. Они изъездили США и Канаду; летали неоднократно в Европу, бывали в Югославии, Италии, Германии, Франции. Когда это сделалось возможным, стали ездить и в Россию. При Славе неизменно был альбом, куда он заносил свои зарисовки и эскизы для будущих картин.

Слава создал себе прекрасную репутацию художника-реставратора и знатока американской живописи XVIII-ХIX веков. Он получал ответственные заказы от художественных галерей и музеев, а также и от частных коллекционеров. К празднованию двухсотлетия Соединенных Штатов в 1976 году, Иляхинский реставрировал знаменитую картину Эмануила Готлиба Лютце, «Джордж Вашингтон переправляется через реку Делавэр». С нее была выпущена юбилейная почтовая марка. Ему довелось реставрировать одно из произведений Рембрандта. Для этого ему пришлось применить метод перевода на новое полотно верхнего слоя картины, требовавшее большого мастерства и безграничного терпения.

Одновременно с работой реставратором Слава продолжал и свой путь художника, свои поиски. Он испробовал разные методы и средства: масло, акварель, акриловые краски, уголь, монотип, коллаж, графику...

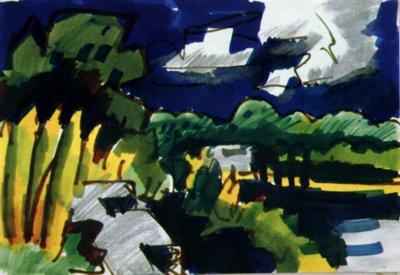

Постепенно Слава стал отходить от предметной живописи и все больше увлекаться абстрактной, восхищаясь произведениями Пикассо, Кандинского, Шагала. «Абстрагирование, – по свидетельству Кати, – привлекало его еще в молодости; теперь он изучал и анализировал окружающую его реальность, деконструировал её и преобразовывал при помощи форм и цвета. Его ощущения, проходили через психическую трансформацию и воплощались в эстетической гармонии, целостности и духовности», писала она в своих воспоминаниях о Славе.

Сын Иляхинских Андрей получил докторскую степень по физике, но также он увлекся художественной фотографией, достигнув в ней немалых успехов. Его работы отмечены публикациями и наградами. Андрей убежден, что своим успехом и пониманием искусства он обязан отцу, чье творчество, по его словам, «отворяет двери в глубокие сферы истины и смысла».

В 1985 году, когда Иляхинский окончательно перешел к беспредметному искусству, он закрыл свое ателье в Нью-Йорке и вышел на пенсию. Теперь Слава работал над своими картинами в домашней мастерской на втором этаже их дома в городке Си-Клифф на Лонг-Айленде. Даже заболев раком и перенеся несколько операций, Славе удалось за последние пятнадцать лет жизни написать большое количество работ. Именно в этот, последний период, он стал выставляться в галереях и музеях. Ему был присвоен ряд наград и почетных грамот. Свои работы он подписывал именем Sam Ilachinski..

В 1992 году Слава Иляхинский принял участие в конкурсной выставке Художественного музея города Айслип (штат Нью-Йорк), проходившей под названием «Пейзаж увиденный; пейзаж трансформированный». Обозревая эту выставку, критик Хелен Харрисон писала в газете Нью-Йорк Таймс: «Небольшая картина Сэма Иляхинского «Чернобыльский пейзаж» <...> содержит и ноту иронии: Иляхинский использует метод абстракции не для того, чтобы передать динамику и живительную силу природы, а чтобы показать разрушительный взрыв энергии, вызванный высокомерным злоупотреблением ею.»

Последняя прижизненная персональная выставка Иляхинского проходила в художественной галерее университета Адельфай с 25 июня по 10 августа 2000 года под названием «Избранные произведения: Серия Взаимодействий и Русская серия». Отклик на выставку появился в газете Нью-Йорк Таймс от 16 июля 2000 года. Автор рецензии писала: «Иляхинский пользуется искусством для выражения духовной связи со своей родиной. Здесь прослеживаются эстетические линии, восходящие непосредственно к Василию Кандинскому, одному из самых уважаемых и влиятельных русских модернистов. Мало кто сегодня продолжает эту традицию с таким благоговением и столь успешно. Пусть работы эти написаны под влиянием Кандинского, но их никак нельзя назвать рабским подражанием».

Останавливаясь на серии работ Иляхинского, написанных под впечатлением поездки в Россию, критик отмечает влияние ранних произведений Кандинского: «Здесь его акварели сочетают спонтанность наблюдения с абстрактной лексикой Кандинского периода 1908-1910 гг. Применение такого рода синтеза позволяет достигать различных модуляций, от светлых и полупрозрачных тонов, до смелых и интенсивных, о чем свидетельствуют три различных изображения одного и того же вида Санкт-Петербурга. Изображенные на них башня и фабрика диктуют контекст расположения красочных абстрактных форм».

Весной 2001 года Слава написал две большие картины акриловыми красками. Он назвал их «Предчувствие-1» и «Предчувствие-2», как бы предвидя крушение небоскребов Международного Торгового Центра 11 сентября 2001 года, где в одной из башен работала Катя. Кабинет ее находился на 91-м этаже северной башни; в нее влетел второй, похищенный террористами самолет, но упала северная башня первой. Вот как описывала это событие сама Катя Иляхинская:

«Окна моего кабинета выходили на северную башню. Я увидела огромную волну огня и почувствовала, как меня обдал жар, как из котельной. “Тут что-то неладное”, — подумала я и сказала, чтобы все скорее уходили… И вот, пока я шла по лестнице, все здание сотряслось и закачалось. Это через 15 минут после первого взрыва врезался в нашу, южную, башню второй самолет. Врезался между 77-м и 93-м этажами, как раз туда, где находился наш офис… А я продолжала спускаться. Шла как автомат. Лестница все время шаталась, и повсюду был дым. Еще в Югославии, когда началась война и входили немцы, бомба попала в восьмиэтажный дом, где я жила. Он частично рухнул, и я была под завалом. После этого, уже в Германии, когда были бомбежки, я старалась не быть в здании, а пряталась в окопах… »[1]

Добравшись наконец до первого этажа, она едва успела отойти в сторону, как весь небоскреб обвалился. Городской транспорт был остановлен; Кате пришлось пешком пройти почти пол-Манхэттена, прежде чем она добралась до железнодорожного Пенсильванского вокзала. Дозвониться оттуда до Славы она не смогла; обычно он находился в это время за работой в своей мастерской, но ей удалось позвонить сыну, который в то время жил недалеко от Вашингтона. Андрей видел по телевизору, как упали небоскребы, и был уверен, что мать его погибла. Нужно было спешно ехать к отцу. Протянув руку, чтобы достать с полки фотографию родителей, он уронил ее на пол, а с ней упала и книга, название которой было «Чудеса». В этот момент Андрей услышал из кухни голос жены: – Звонит Катя!»

После всего случившегося Катю долго преследовало ощущение вины: как это она, пожилой человек, осталась в живых, а почти три тысячи человек, в том, числе молодых, погибли. Но если бы Катя не вернулась домой, то вряд ли Слава дожил бы до конца недели; из-за инфекции печени, ей приходилось ежедневно промывать ему ведущие к печени трубки. Оставшись в живых, она продлила жизнь и ему.

Слава Иляхинский скончался 30 марта 2002 года. Его останки покоятся на кладбище в соседнем местечке Greenvale на Лонг-Айленде.

Овдовев, Катя начала предпринимать шаги для передачи картин мужа в музей его родного Таганрога. Это осуществилось в 2006 году, когда туда поступило 37 его работ. Тогда же там прошла и большая персональная выставка Вячеслава Иляхинского под названием «Гармония контрастов». В том же 2006 году Катя передала 8 работ своего мужа и в Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына в Москве. Летом 2013 года музейное собрание Дома зарубежья пополнилось еще 39 картинами и рисунками Иляхинского. Весной 2015 года там была открыта персональная выставка, приуроченная к 90-летию Славы, под названием «Абстрактная композиция Вячеслава Иляхинского». С октября 2021 года некоторые графические работы Иляхинского экспонируются в зале постоянной экспозиции Музея русского зарубежья — «Кабинет графики», а осенью 2025 года там пройдет выставка, приуроченная к к его столетнему юбилею.

Катя, Екатерина Борисовна Иляхинская, пережила мужа на 15 лет, скончавшись 9 сентября 2017 года. Покоится она рядом со своим мужем. Совместное надгробие над их могилами было выполнено по ее проекту.

http://www.sudden-stillness.com/Papuulia/art_by_sam_ilachinski.htm

[1]Иляхинская Екатерина. 11 сентября 2001 года – Крушение Всемирного торгового центра глазами выжившей. //Сб. Судьбы поколения 1920-1930-х годов в эмиграции: Очерки и воспоминания. – М., Русский путь, 2006. – С.439-442

Добавить комментарий