ОТ АВТОРА

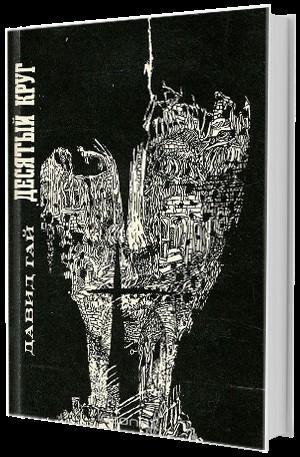

Повесть “Десятый круг” вышла в Москве отдельной книгой в самом начале 1991 года стотысячным тиражом. Судя по оценкам читателей, она вошла в список бестселлеров. По сути, стала первой, изданной в горбачевский период и рассказавшей то, что в СССР принято было замалчивать, и уж во всяком случае, широко не афишировать. Еврейские гетто оставались своего рода “белыми пятнами”, население знало о них в самых общих чертах. Советская пропаганда тратила огромные усилия на борьбу с “тлетворным влиянием сионизма”, Израиль подвергался всяческому осуждению — тема тотального уничтожения фашистами евреев не вписывалась в эту “борьбу”.

В этом году мир отметит 80-летие окончания Второй мировой войны. Отметит по-разному. Выросли новые поколения, для которых Холокост и его последствия выглядят сугубой историей, изучать которую и познавать полезные уроки мало кто собирается. Для кого-то это неактуально, кто-то не хочет смотреть правде в глаза. Более того, отношение к евреям в мире резко ухудшилось, трагические события 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль и совершил чудовищные преступления, включая захват заложников, не получили должного осуждения. Напротив, палестинские террористы получают широкую поддержку, в том числе с высокой трибуны ООН.

И я подумал о судьбе моей повести, посвященной жизни, борьбе и гибели Минского гетто: минуло 35 лет после выхода ее в свет, насколько актуальна она сегодня, когда антисемитизм свободно гуляет по планете? Ко мне обращаются живущие в Америке русскоговорящие читатели с просьбой помочь достать мою книгу. Увы, я отвечаю отказом — лишних экземпляров у меня нет. Выяснилось, что и в России почти отсутствуют — во всяком случае, таковы данные крупнейшей сети продажи книг “Озон”.

И созрело решение переиздать по-русски “Десятый круг”, внеся необходимы изменения, с учетом миновавших трех с половиной десятилетий. (На английском повесть продается на Амазоне под названием Innocence in Hell. Перевод сделан в 2004 г.)

…В Минском гетто, крупнейшем на территории СССР, оказались более ста тысяч узников-евреев. Моя документальная книга вобрала в себя многие десятки голосов тех, кому выпала доля пережить гетто. Пережить в прямом и переносном смысле. С большинством этих людей весьма преклонного возраста автору удалось встретиться и записать их рассказы. Некоторые ушли из жизни раньше, но, как правило, оставили свои воспоминания родственникам, детям с надеждой, что когда-нибудь кому-то понадобятся. И вот — понадобились. И ныне здравствующие, и уже умершие — для меня живые свидетели.

Малые печали словоохотливы, глубокая скорбь безмолвна — говорили еще древние. Может быть, еще и поэтому так долго шла к нам правда об этой странице войны. Как писать о том, во что сейчас, по прошествии стольких лет, новому поколению трудно поверить? Как писать о нечеловеческих муках и стойкости обреченных, о массовом уничтожении тысяч и сопротивлении сотен?

Единственное, над чем не властно время,— память. В этой повести память о гетто расщепилась на многие десятки человеческих свидетельств — прямых, бесхитрострых и страшных. В гетто, как и в концлагерях, фашисты стремились довести людей до такого состояния, чтобы они едва могли различать добро и зло. Человек, по замыслу фашистов, превращался в животное, душа его должна была почти утратить способность проявлять нормальные чувства. Но и в такой ситуации люди (не все, но многие) оставались людьми, доказывая величие человеческого духа.

Рассказы узников минского гетто о проявлениях этого духа наиболее дороги мне. Память-скорбь, память-надежда, память-предостережение — вот чем наполнена повесть, которая, автор верит, будет воспринята читательским сердцем.

Кто виноват в том, что кошка жрёт мышь, мышь, которая ни одной кошке не сделала никакого зла? Мы не знаем, в чем смысл этого, но мы хотим видеть еврейский народ в состоянии разгрома.

Гитлер

Один неотвязный вопрос мучил меня все время, пока я собирал свидетельства живых. Он не давал покоя, тиранил вновь и_вновь. Зачем они шли? Зачем они шли в гетто? Не лучше ли было рассыпаться, разлететься, скрыться в пуще, связаться с партизанами (должны же они были существовать) или пробиться через линию фронта к своим?. И чем сильнее одолевали меня докучливые мысли, тем понятнее становилось: выхода у них не было. Все было предопределено, и потому люди эти не подвластны ничьему суду.

Итак, почему они — в большинстве женщины, дети, старики — шли в гетто? Далеко не все понимали его сущность, многие питали иллюзии, надежды. Вместе, сообща, им казалось, легче пережить голод, болезни, смерть близких. И в этом они были правы. Кто кинет в них камень, кто посмеет осудить безоружных? И они тогда еще не знали, что поставлена поистине дьявольская цель — уничтожить весь народ Весь, без остатка.

Скрыться в лесах, пробиться через линию фронта? Пробовали/ Гибли в пути от пуль, голода. Несколько подростков пятнадцати-семнадцати лет в первые же дни ушли из гетто, лесами, болотами, проселками добрались до Смоленска и не смогли пересечь линию фронта. Слишком ожесточенные развернулись бои. Подростки вернулись назад.

Переодевшись в деревенское, в лаптях отправился в Узденский район Кравчинский, тот самый, о ком шепотом говорили в Дроздах, что он ночью под пулеметами убежал из лагеря, переплыл речку и скрылся. Отправился туда, где, по слухам, находились партизаны и разрозненные красноармейские части. Десяток яиц, предусмотрительно взятых с собой, помог ему доехать до Лошиц на попутной немецкой машине. Но в лесах он никого не нашел и тоже вернулся в гетто.

Время организованных уходов в партизаны насту пило несколько позже.

Обитатели гетто зажили своей особой, ни на что не похожей, казавшейся немыслимой и однако вполне реальной жизнью.

Еврейский район обтянули колючей проволокой в пять рядов Выход из-за проволоки карался расстрелом Общение с городским населением — тоже Любая торговля, покупка продуктов в городе — тоже расстрел. Не разрешалось ходить по тротуарам —только по мостовым. Запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать театры, музеи, библиотеки и прочие культурные учреждения.

Однако и за проволоку выходили (охрана на первых порах была менее бдительной), и в городе меняли вещи на продукты (не умирать же голодной смертью) и с русскими, белорусскими друзьями и знакомыми встречались, непременно вспоминая, как жили до войны дружной интернациональной семьей, не ощущая ни малейшей взаимной вражды или антагонизма. Все это с риском для жизни.

В семье рабочего Черно было четверо маленьких детей Жена Черно Анна, не вынеся голодных ребячьих глаз, пошла в город к знакомым просить помощи На обратном пути ее остановили полицейские, отобрали продукты, повели в тюрьму и там расстреляли.

Такая же участь постигла Розу Таубкину, которая вышла за проволоку, чтобы встретиться с русскими родственниками мужа.

Действовал юденрат, насчитывавший шесть отделов: труда, снабжения, опеки, паспортный, пожарный и службу охраны порядка. Подобран был штат юденрата, очевидно, привычным для немцев способом. На улицах (еще до окончательного переселения в гетто) поймали несколько евреев мужчин, привели в комендатуру и объявили им, что отныне они представляют еврейский комитет, обязанность которого — беспрекословно выполнять все распоряжения властей. За малейшую провинность — расстрел.

Председателем юденрата стал Илья Мушкин — в наказание себе за допущенную оплошность — дал понять офицеру комендатуры, что немного знает немецкий. На глазах поседел, сгорбился Мушкин, стал отворачиваться от соболезнующих, а чаще негодующих взглядов.

Каждое утро из ворот гетто отправлялись в город колонны людей. Использовали их на самых тяжелых работах, в основном на разгрузке и погрузке. Дневная плата — похлебка и сто граммов хлеба. Кто не работал, а таких в гетто было немало (старики, пожилые женщины, дети), не получал ничего. Несколько сотен фахарбайтеров — рабочих, уцелевших после бойни в лагере Дрозды, объединили в мастерские. Их труд пока был нужен, потому кормили их лучше остальных. Хотя понятия «лучше» и «хуже» выглядели весьма относительно.

Местным рабочим нееврейского происхождения выдавались специально выпущенные оккупационные марки. Неквалифицированные рабочие и служащие получали в месяц 25—30 марок, квалифицированные — 40—50, мастера —60. А тарелка борща стоила три с половиной марки, яйцо — пять марок, сто граммов колбасы — десять. Существовали и плохо отовариваемые карточки. Евреи же не имели и такой мизерной оплаты.

Но все это еще можно было пережить. Совсем иное началось в августовские дни. Ночные нападения на дома яснее ясного показали, что ждет гетто. По сравнению с этим все прочее переставало иметь какое-либо значение.

Крики «Спасите!» будили по ночам и без того тревожно спавшее гетто. Немцы и полицейские (украинский и латышский батальоны предателей, позже к ним присоединился литовский; хватало и прочей нечисти) врывались в дома. Кровь будоражила кровь, требовала новой крови.

Наутро ползли слухи, которым разум отказывался верить. В квартиру врача Эсфирь Марголиной вломилась банда, зверски избила всех, а двоих застрелила. Над семьей Каплан долго измывались, отцу выкололи глаза, дочери отрезали уши. В другом доме, где жили молодые женщины, жены командиров Красной Армии, полицейские устроили оргию. Заставили женщин раздеться догола и плясать на столе, потом изнасиловали и искромсали ножами. И грабежи, грабежи…

Верить приходилось, ибо зверства стали совершаться и днем, на глазах у многих. Чаще всего это происходило на улицах и в переулках, примыкавших к ограждающей гетто проволоке,— «гостям» так было сподручнее. Люди правдами и неправдами стали перебираться в середину гетто, подальше от проволоки.

Но случалось, что безоружные давали отпор вооруженным. Да и полицейские попадались разные.

Борис Хаймович:

Однажды в наш дом по Зеленому переулку ввалились двое: один в красноармейской форме без петлиц и с винтовкой, другой в гражданском с повязкой полицейского на рукаве, без оружия. Ставят нас к стенке. «Красноармеец» загоняет патрон в канал ствола и выкрикивает: «Гельд, гольд, зильбер, ур!» А полицай переводит: «Немедленно сдать деньги, золото, серебро, часы, а иначе вам всем хана».

Я отвечаю: мы беженцы, ценностей у нас нет. Тогда «красноармеец» стреляет поверх голов и повторяет свое требование. Я снова отвечаю — ничего нет. Во мне все кипит от ненависти. Вооруженный вновь заряжает винтовку и концом ствола бьет меня в живот. От боли перехватывает дыхание. Инстинктивно хватаюсь за ствол, отвожу дуло вбок и тяну винтовку к себе. «Красноармеец» теряется, лепечет по-украински: «Пусты!» Я ему: «Сопляк, я сейчас научу тебя, как стрелять!» — «Дяденька, пусты, я бильше не буду, я уйду».

Убей я его, и враги уничтожат всех жильцов дома, весь переулок. И я выпускаю ствол. Предатели сматываются.

Через день опять входят в дом, на сей раз два полицая. Начинается обыск, я не выдерживаю и заговариваю с одним:

— Как тебе не стыдно? Ты здесь грабишь нас, а где-то у тебя на родине такие же, как ты, грабят твоих родителей!

Смотрю: топчутся на месте, поворачиваются — и вон из дома. Видно, не всю еще совесть потеряли.

Арон Фитерсон:

Одной ногой я уже на чердаке, где обычно спасаюсь от облав, а второй едва в могиле не оказываюсь. Поздно услышал шум мотора и не успел. Что прикажете делать, если на раздумья считанные секунды? Жена не теряется, стаскивает с меня обувь, укладывает в постель и на голову пузырь с водой — вроде я болен. И тут же врываются два немца.

— Больной? — спрашивает один.

— Больной,— отвечает жена.

— Что у него?

— Почки.

— Зачем же на голове пузырь? — И вынимает пистолет из кобуры.

Дети плачут, жена бросается к нему, снимает часики и сует.

— Но-но! — кричит на нее немец, не хочет вроде брать. Потом прячет пистолет, делает знак второму — пошли, мол. Тот выходит. Немец с пистолетом немного задерживается, закладывает руки за спину и тоже уходит, будто не замечая, что жена всовывает ему часики.

Софья Гродайс:

Пройдет или не пройдет мимо? Длинный, сутулый, губы тонкие, ниточкой, плотно сжаты, отчего продолговатое вытянутое лицо кажется еще злее. Как флюгер, вертит головой по сторонам, вперяется взглядом прямо в меня (я от щели в занавеске аж отпрянула) и медленным уверенным шагом движется к крыльцу. Не бежит, как другие, а именно движется, всем видом показывая, если кто в доме есть, от него не скроется. А у нас все попрятались, одна я осталась и дочка Лиля, трех с половиной годочков.

Куда деваться? Внутри захолодела вся, а ко лбу и щекам, наоборот, что-то теплое прихлынуло. Когда опасность наступает, я лучше соображать начинаю. Не то чтобы лучше, а быстрее И возможности отыскиваю невероятные, потом сама дивлюсь на себя Тихонько, без скрипа растворяю окно, пускай думает, что через него убежала. А сама мигом в кровать, под перину, распластываюсь, вжимаюсь в пружины.

Слышу, входит. У дочки спрашивает: «Где твоя мать?» Лиля, умница, говорит- «В окно убезала» Дети, они в гетто быстро соображать учатся. Немец кладет руку на кровать, чувствую ее тяжесть. Ну, думаю, пропала. Он ругается и выходит

Дора Шейвехман:

С самого начала я решила бежать из гетто. Когда очередным утром нас повели на работу, я смогла уйти в близлежащий лес. Ушли со мной еще несколько женщин. В лесу встретилась со своей знакомой Быковой. Она не была в гетто, но тоже скиталась.

10 сентября я родила дочку. Быкова, старая опытная женщина, принимала у меня роды, перекусила пуповину зубами.

Но через несколько дней все равно пришлось вернуться в гетто. Ведь там можно было найти хоть какую-то еду.

...Однажды нас выгнали на улицу. Людей видимо-невидимо. Начало темнеть. Повалил снег Я была в шерстяном платке. Надела его на голову, завязала крест-накрест узлом на спине, а на груди под платком спрятала девочку Как она еще жила, не знаю.

Нас повели. Долго ли шли, не помню, страх все спутал. Подвели к еврейскому кладбищу в конце Сухой улицы. Я поняла, что ведут на расстрел.

Нас построили, и тут началась стрельба. Люди заметались, как мыши. Вопли, визг, плач. Какое-то безумие. Тут меня мгновенно осенило. Вспомнила рассказ из детской книжки, как охотник упал, притворился мертвым, и медведь его не тронул. Я так и сделала.

Когда совсем стемнело, стрелять перестали, крики и стоны немного стихли. Смотрю — дитя живое.

…Быт гетто складывается из сотен мелочей, он чрезвычайно чуток к моментально меняющейся обстановке. После августовских облав начинается повсюду сооружение потайных убежищ— «малин», как их здесь называют. «Малины» гарантируют сохранение жизни, и потому люди исхитряются как могут. Фантазия их не знает предела.

Одни строят тайник в чуланах, на чердаках, маскируя их всевозможными способами. Другие роют норы в погребах. Некоторые делают двойные стены. «Малины» прячут одну-две семьи, иногда больше. Местонахождение их тщательно скрывается. От сохранения тайны зависит многое, если не все. Это сознают даже дети.

Немцы и полицаи, вламываясь в пустые квартиры, неистовствуют, но редко находят убежища.

А беда подстерегает со всех сторон. Иногда она приходит оттуда, откуда ее никак не ждали.

Анна Мачиз:

Такое мое счастье: в один день натолкнулась на обоих.

Серебрянский вынырнул из-за угла вместе со своими подручными и вырос передо мной. Бежать было поздно. Я обмерла. Хотя и знала, что он в гетто и такая встреча может произойти, внутренне оказалась к ней не готова. Естественно, не подала виду, что знаю его. Он тоже вздрогнул и отвернулся.

Зяма Серебрянский когда-то до войны жил недалеко от нас, наши матери были знакомы. И надо же случиться: я, следователь Прокуратуры Белоруссии, участвовала в процессе над ним и над его братом. Речь шла о растрате государственных денег. Братья пытались через мою маму уговорить меня помочь им избежать суда. Из этого, разумеется, ничего не вышло

Освободился Серебрянский после отбытия наказания за пять дней до начала войны. В гетто он командовал еврейской службой охраны порядка. По малейшему поводу переходил на крик, размахивал палкой или плеткой — оружия ему и его «оперативникам» не полагалось. И вот ему-то я, коммунистка, бывший следователь, попалась на глаза.

Ладно бы этим день кончился. Так нет же. Увидел меня во дворе дома еще один тип, мною ранее судимый, и тоже за растрату, — кассир Монисов. Его я, впрочем, опасалась куда меньше Зямы: возможности у него не те, мы с ним в одинаковом положении.

В доме у меня переполох, суета. Куда бежать от Серебрянского, где прятаться? Пока судили-рядили, пришла знакомая девушка, бывшая студентка юридического факультета, проходившая когда-то у меня практику. Отозвала меня в сторону. «Я к вам, Анна Семеновна, от Серебрянского. Просил передать — он ни в коем случае не злоупотребит своей властью, а если у вас возникнет нужда, чтобы дали ему знать, он поможет, так как он советский человек и не собирается мстить».

Вот как обернулось.

Уже позже узнала: Зяма установил связь с подпольщиками гетто, помогал партизанам, передавал в отряды одежду и оружие. Он подсказывал людям, когда ожидаются «акции», так что многие успевали спрятаться. А злобный вид был не более чем маска.

А вот от Монисова натерпелась... Шастал по домам, вынюхивал, всюду разыскивал меня. Каждую ночь вынуждена была скрываться в новом месте. Потом донес в СД. Пришел запрос в юденрат: где находится Мачиз? Доставить ее в гестапо. Покопались в картотеке и ответили: «В списках не значится». Дело в том, что я при регистрации в юденрате записалась девичьей фамилией.

Что было дальше? А дальше Монисов попал в облаву и погиб. И я перестала прятаться.

Такое оно, гетто. Одни и под страхом смерти остаются порядочными, другие на краю гибели пытаются счеты свести. Общая беда, конечно, сплачивает, но она же и разъединяет — правде надо смотреть в глаза. Кое-кто только о своей шкуре начинает заботиться, низкие инстинкты вылезают наружу...

А люди плакать разучились. Всем немного

совестно и как-то странно.

И. Эренбург

Он мог совершенно спокойно произнести во время обеда между супом и овощным кушаньем; я хочу уничтожить евреев в Европе. Эта война есть решающая схватка между национал-социализмом и мировым еврейством. Что-то из них будет уничтожено, но это определенно будем не мы...

Из воспоминаний о Гитлере нацистского преступника Шпеера

В гетто продолжалась жизнь, вернее не жизнь, а нечто такое, чему нельзя было дать определения, неволя особого рода, рождающая безысходность. И однако многие стали задавать себе простой до очевидности вопрос: как себя вести, чтобы не быть уничтоженными? Сидеть сложа руки и ждать неизвестно чего, вздрагивая от каждого шороха, панически забиваясь в «малины» при малейшем намеке на появление немцев?

Борис Хаймович:

По натуре я человек решительный, привык действовать, а не мусолить — надо, не надо. То в мирной жизни. А в гетто приходится каждый свой шаг сто раз обдумывать, анализировать. Любая ошибка, малейший просчет — и конец. Горький опыт учит, осторожность нужна.

Научен и я им, опытом. В лагере Дрозды стали делить гражданских на евреев и неевреев, решил я к неевреям прибиться, полагая — их долго держать в лагере не будут. Так один тип, работали мы вместе в Белостоке, побежал доносить на меня фашистам. На махорку польстился — немцы объявили, кто выдаст замаскировавшегося еврея, пачку махорки получит Или просто подлец оказался. Хорошо, я вовремя сориентировался: нырнул под канат и затерялся среди отобранных евреев.

Доверять в такой обстановке можно только тому, кого знаешь как себя. Вот мы и решили собраться, несколько белостокских коммунистов, волею судеб попавших в гетто. Квартира надежная, на дворе устанавливаем дежурство, на всякий случай. Дума у нас одна — организовать подполье

Яша Киркаешто до войны отделом пропаганды заведовал в Белостокском горкоме партии, парень что надо. Меер Фельдман — подпольщик со стажем, в Западной Белоруссии работал, устанавливал там советскую власть. Евсей Шнитман — мой добрый товарищ, с которым Дрозды пережили, тоже, как и я, директор текстильной фабрики. Не всех называю, есть и другие партийцы, с которыми уже в гетто познакомился.

Начинаем совещание наше. У кого какое мнение по созданию подполья? Молчат все смущенно, организация без руководителя, печатного органа, связей с людьми, в условиях гетто, где каждый день траур,— реальна ли она? Беру инициативу на себя. Подполье нужно не ради подполья, говорю, а с целью выйти самим и вывести других из гетто, достать оружие, вступить в партизанские отряды для борьбы с ненавистным врагом. Нет печатного органа — не беда, можно писать листовки от руки. Нет связей — наладим, нашли же мы друг друга.

— Раздобыть бы радиоприемник и сообщать населению правду о положении на фронте.

Молодец Киркаешто, дельная мысль.

— По почерку могут обнаружить автора листовок. Неплохо на пишущей машинке размножать.

— Фельдман прав. Значит, понадобится машинка. Итак, наши главные задачи. Первое — создать хорошо законспирированное подполье. Второе — евязаться с коммунистами вне гетто. Третье — раздобыть оружие. Четвертое — найти действующих партизан и начать выводить людей в лес. Пятое — вести агитацию среди узников гетто.

Появилась организация, зовущая к борьбе. Шел конец августа сорок первого.

В нее вливались новые и новые люди. Стихийно возникали подпольные группы. Главный принцип отбора — полное доверие. Объединялись соседи, друзья, коллеги по довоенной работе. Руководители групп искали связи, нащупывали, находили друг друга. Поддержка, взаимовыручка становились необходимой, неотъемлемой частью совместных действий.

Руководящий центр возглавили Яков Киркаешто, Натан Вайнгауз, Ефим Столяревич (подпольная кличка Григория Смоляра). Комсомольцев организовала 20-летняя Эмма

Родова. Она стала хранительницей всей сети связей, челноком между гетто и городом.

Абрам Туник:

Нечаянная радость — встретил Вайнгауза. Нашего Нотке, как все его зовут. Жили когда-то давно, до войны, неподалеку. Он был редактором еврейской газеты «Юный ленинец», я печатался в ней. Нотке Вайнгауз.. Приземистый, плотный, подвижный как ртуть, живчик, темная вьющаяся шевелюра с седыми колечками. Не лишен, правда, бравады, обожает шум, треск, тарарам, но такой уж он человек. Любят его все, особенно молодежь, он ее. кумир. Вечно ходил с ребячьими ватагами, распевал песни.

Нотке мне.

— Абраша, ты, кажется, электрик? А в приемниках разбираешься?

— Немного разбираюсь.

— Нужен приемник. Позарез.

Не стал я выпытывать, кому нужен и зачем. И так понятно. В городе висело объявление — всем сдать радиоприемники. Склад расположился в зале оперного театра. Я устроился туда чернорабочим. Присмотрел неплохой аппарат. Как вынести? Он внушительных размеров, в карман или за пазуху не положишь. Сунул в мешок, обложил щепками — и на плечо. Немец у ворот: «Что несешь?» — «Щепки и немного угля для печки. Впрок». Дал он мне пенделя, и я прошел в гетто

Назавтра рассказал о приобретении Вайнгаузу Тот обрадовался, как ребенок.

— Где хранить будешь?

— Не знаю. Пока на чердаке. Дом у нас большой, несколько семей живет. Народу много, боюсь засыпаться.

Один печник, которому я не побоялся открыться, нашел выход. «Я сделаю фальшивый лежак» А ведь здорово придумал! От русской печки и от голландки шли два лежака к общему дымоходу. А он соорудил третий лежак, фальшивый.

В нем я и замаскировал приемник, а антенну вплел в бельевую веревку.

Теперь дело за батареями. Скульптор Бразер, я знал его, взялся помочь. Принес четыре батареи и наушники в придачу. И заработал приемник.

Нотке стал записывать сводки Совинформбюро, передовицы «Правды». Писал он очень быстро, строчил как автомат. Потом мы размножали тексты от руки, распространяли в гетто и в городе. Машинку бы пишущую...

Появилась и машинка. Украл ее в жандармерии Квятковский, тезка мой. Ходил туда с колонной из гетто выгружать уголь. Кочегар-военнопленный помог, вдвоем они

сбомбили (одно из популярных слов лексикона гетто) машинку.

Сколько мог, продержал приемник у себя. Стало небезопасно. Соседи косятся: чем это он с друзьями на чердаке занимается? Я — к Борису Фунту, приятелю, живущему по соседству: «Выручай». Тот: «Ты не один, еще с кем-то слушать будешь?» — «Не один».— «Абрам, там, где трое, секрета нет».— «Ты что, Боря, Вайнгаузу не доверяешь?» — «Нотке? Тогда другое дело».

Перенесли приемник к Фунту на чердак. Оттуда— к Хонону Гусинову, в подземное укрытие.

Гибли люди, лучшие люди. При передаче листовок в городе был схвачен Фунт, расстреляли Гусинова. А приемник и машинка существовали, переходили из рук в руки, и голос Москвы звучал в гетто, вселял в узников стойкость и веру.

Приемников в гетто было несколько. Слушали Большую землю и члены подпольной группы Хаймовича. Один аппарат прятали в доме Нади Рудицер на Ратомской. Дом стоял удобно — над глубокой ложбиной (так называемой «ямой», где сейчас памятник пяти тысячам погибших евреев.— Д.Г.) К нему не так просто было подобраться немцам.

Рудицер — и девичья фамилия Нади, и ее фамилия по мужу, такое совпадение. У мужа был близкий друг — Абрам Релькин, он попал в Дрозды. Надя принесла ему туда вместе с передачей свое платье. Абрам переоделся и в женском платье ушел из лагеря. Таким же образом Надя вывела еще несколько человек. Причем Релькин помогал ей, совершая свои походы в Дрозды в том же платье — с тонким, нежным лицом, он легко сходил за девушку

Надя и Абрам записывали сводки из Москвы. Вскоре к ним присоединился Яков Песин. Добытые приемник и машинку установили на чердаке его дома на Подзамковой. Лучшего места не придумать, дома там стояли впритык, на чердак Песина можно было попасть, только минуя три соседних чердака, отгороженных один от другого. При облавах приемник и машинку успевали спрятать

В гетто и за его пределами сведения с Большой земли распространяла Дина Бейненсон- Пролезала под проволокой, снимала латы — ив город. Смерть ходила за ней по пятам...

В сарае дома Рольбиных (Евель Рольбин возглавлял еще одну подпольную группу) было оборудовано несколько тайников. В один из них, самый большой, вел ход через кафельную печку-голландку. В тайнике имелся приемник. Сын Рольбина, шестнадцатилетний Михаил, перепечатывал сообщения на машинке, украденной Ароном Фитерсоном, и не где-нибудь — в самом юденрате во время обеденного перерыва. Ну и был тогда переполох: пропала лучшая машинка! Но большой шум поднимать побоялись, немцы за пропажу взгрели бы.

А тем временем еще одна группа занялась и вовсе, казалось бы, невозможным в условиях гетто — устройством нелегальной типографии

Елена Майзлес:

— Все понимают, на что идут? — спросил Наум Фельдман, руководитель группы.

Еще бы не понимать. Уже сам выход за проволоку в город пахнет расстрелом. Правда, тут еще можно попытаться подкупить полицая или немца, смотря кому попадешься, придумать что-нибудь, отвертеться — немало таких случаев. Но если пойман со шрифтом...

В группе нашей в основном бывшие печатники типографии имени Сталина, до войны самого крупного полиграфического предприятия Белоруссии. Технический директор

Чипчин, начальник литографического цеха Окунь, наборщики Опенгейм, братья Капланы, Прессман... Немцы их по специальности используют, в своей типографии «Прорыв». Рядом — военнопленные. Один из них, Андреем Ивановичем назвался, как-то подходит к Иосифу Каплану и предлагает помочь вынести шрифт в гетто, чтобы наладить выпуск листовок. К таким предложениям обычно относятся с недоверием — похоже на провокацию. Мы не дали ответа. Ждем. Дня через три приносит картошку. Дорогой подарок. Посовещались мы с нашими и решили рискнуть.

В начале сентября Фельдман и я встречаемся с Андреем Ивановичем (потом выяснили — настоящая его фамилия Иванов, Николай Иванович). Раз, другой. Обо всем договариваемся. Каплан подключает жену знакомого журналиста Глафиру Суслову.

Шрифт выносится так. Андрей Иванович и трое его друзей скрытно заходят в подвал типографии, набивают шрифтом небольшие пакетики и прячут их за пазуху или в карманы. Заканчивается рабочий день, колонну ведут в гетто, они вместе с евреями выходят незамеченными за ворота. Аусвайсы у них имеются, но попадись они на улице патрулю, который захочет их обыскать...

Шрифт прячут у Сусловой в сарае среди торфяных брикетов. К ней приходят связные из гетто и забирают пакетики. Просто. Смертельно просто.

Связные наши — отчаянные ребята Миша Ароцкер, Марк Бразер — сын скульптора, Давид Герциг, по кличке Женька.

Шрифт доставляют и наши печатники. Иногда прячут его на татарских огородах, и комсомольцы потом приносят ко мне и Окуню.

Очень удобно располагается «Прорыв»: за типографией течет Свислочь, рядом мост, начинаются огороды, в конце которых — гетто. Это облегчает доставку шрифта.

Выносятся в разобранном виде и части печатного станка, наборная касса.

И заработала типография! Под носом у немцев, на Немиге, в подвале дома номер восемь. Отвечал за нее Михаил Чипчин. Наладили выпуск периодического листка «Вестник Родины». Маленького формата, он вмещал в себя сообщения с фронтов, обращения партизан к населению Минска... Удалось Чипчину набрать и сверстать отдельной брошюрой доклад Сталина о 24-й годовщине Великого Октября.

Листовки расклеивались по городу. Их жадно читали в гетто. Они свидетельствовали о том, что мы не смирились со своей участью, мы боремся.

Мысли многих были об одном: скорее найти выходы на подпольщиков Минска и партизан. В начале ноября первая радость. Вездесущий Герциг (подпольная кличка — Женька) сообщает: с подпольщиками хочет увидеться товарищ из города. Отряжают на встречу Столяревича (Смоляра). Проникнув за проволочное ограждение и сняв латы, Женька и Столяревич идут на Обутковую улицу (она на границе с гетто). В условленном месте их ждет человек, назвавшийся Славкой.

Его интересуют два вопроса: по чьей инициативе создан руководящий центр подполья и что он намерен предпринять? Славка полностью соглашается со Столяревичем: надо выводить боеспособных мужчин в партизанские отряды.

Славка — подпольная кличка Исая Павловича Казинца — еврея по национальности. Он активно участвовал в создании подпольной организации в Минске, возглавлял так называемый допартком — дополнительный партийный комитет. Казинец и его соратники сделали немало: наладили деятельность подпольных звеньев («десяток») и групп, установили связи с железнодорожниками, рабочими ряда предприятий города, помогли в создании подпольной типографии, где в основном трудились печатники-евреи, вышли на связь с партизанскими отрядами.

Славка неоднократно бывал в гетто, встречался г его представителями.

В конце марта 1942-го Казинца и нескольких его товарищей арестовали. Аресты продолжались и в апреле. Исая Павловича страшно пытали. Можно только догадываться, какие муки он вынес. Его повесили 7 мая 1942 года в Центральном сквере Минска. Последние слова Казинца были: «Да здравствует Красная Армия!»

8 мая 1965 года, то есть через двадцать три года и один день после гибели, Казинцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица столицы Белоруссии).

Кое-какая связь уже наметилась. В сентябре в гетто пришел посланец из леса. Фамилии своей не назвал, сказал только: круглый сирота, детдомовец, еврей, зовут Федя.

Провели его в котельную инфекционного отделения больницы, служившую своего рода явочной квартирой. Федя скинул куртку и сразу превратился в шустрого бойкого хлопца. Хлопец этот вмиг посерьезнел, едва речь зашла об отряде. Рассказывал, приходится быть постоянно в движении, не хватает оружия, теплой одежды, медикаментов. Трудности велики, отсюда вывод: пополнение из гетто должно быть крепким, стойким, желательно с военной выучкой.

Отослали с Федей письмо его командиру, в котором сообщали: гетто готово предоставить в распоряжение отряда все свои наличные силы. Как только командир даст знать, он тут же получит все, вплоть до оружия. Есть немало людей, готовых при первой же возможности уйти с этим оружием в лес.

...Почему одни люди осыпаются на дно мелким песочком, а другие встают поперек течения неповоротным камнем, который оно, течение, если хватает сил, безжалостно сносит, а если не хватает — вынуждено обтекать со всех сторон, мириться с его существованием? Нет ответа. В условиях гетто осыпаться песочком, тихо лечь на дно означало верную гибель, и только борьба, только попытка встать поперек беспощадного течения могла дать шанс выжить и спасти других. Многие боролись. Назову лишь нескольких.

Яков Киркаешто. Бывший беспризорник из молдавского местечка, босяк, воспитанник Одесского «Еврабмола» — Дома еврейской рабочей молодежи, он научился тачать сапоги, потом пошел учиться, окончил в Москве курсы пропагандистов при ЦК...

Григорий Смоляр. Журналист, умница, проницательный, всему знающий цену. И как мало заботился о себе... Иногда товарищи чуть ли не силой засовывали ему в карман кусок хлеба — ведь он тоже голодал. А Гирш отдавал хлеб первому встретившемуся ребенку. Редко какую ночь он проводил в одном месте. В котельной больницы была его явочная квартира. Относительно безопасная: немцы панически боялись заразы и туда носа не совали.

Эмма Родова. Бывшая работница райкома комсомола, молчаливая, замкнутая, немного даже отчужденная, совсем еще девчонка, но прирожденный конспиратор, она признавала только точный, строгий, ясный язык приказов, никакой лирики. Голодала, питалась картофельной шелухой, но попробовал бы кто-нибудь предложить ей помощь — разобидится.

Давид Герциг, по кличке Женька. Связной, жил по поддельному паспорту в городе. Ловчее его вряд ли кто проникал в гетто и выходил из него.

И если уж погибали, то так, как Киркаешто. В одно из воскресений он участвовал в

конспиративной встрече, уходил огородами и нарвался на полицейских, прочесывавших дворы в поисках мужчин. Его окликнули. Мог бы, наверное, рвануться обратно, попытаться спрятаться в «малине» дома, где только что разговаривал с товарищами. Но он поступил иначе. Помнил требование, предъявленное подпольщиками самим себе: в случае ареста, провала живыми не даваться. Побежал в противоположную сторону— отводил от места, где остались товарищи. И не стало Яши... Вместо него ввели в состав руководящей тройки Михаила Гебелева, бывшего работника Сталинского райкома. С виду улыбчивый, добродушный, но в голубых глазах нет-нет да и полыхнет отчаянная решимость. Такого, как речной валун, не сдвинуть с места никакому течению.

Думая о них, невольно приходишь к убеждению, что понятия добра, порядочности, самопожертвования — абсолютные, они не обесцениваются в зависимости от ситуации. Например, в ваш дом пришла соседка и попросила килограмм муки или каравай хлеба. В обычное время дали бы и забыли. А если война, если собственные дети кричат от голода, поделитесь мукой или хлебом? Делились. И это было высшим проявлением, мерилом человечности. Делились действительно последним. Не все, разумеется, но многие, очень многие, ибо так и не смогли фашисты вытравить из людей человеческое.

А портить на кожзаводе материалы и сшитую для немцев одежду — разве это не мужество в условиях гетто? А забивать им в обувь гвозди? А в авторемонтных мастерских подсыпать в масло наждачный порошок, чтобы плавились подшипники моторов? А выносить с немецкого оружейного склада затворы, подающие механизмы, магазинные коробки, ленты с патронами к пулеметам? А собирать лекарства, марлю, бинты, телогрейки, ватные штаны, сапоги, валенки для будущей отправки в партизанские 'отряды? А выдавать подпольщикам поддельные справки о болезни, спасать их в больнице от гестапо? А изготавливать поддельные паспорта? Разве для всего этого не требовалась сила духа?

Над гетто повисла тишина. Она пала внезапно, как темнота перед смерчем, впитала голоса, шорохи, скрип дверей и, казалось, накрыла территорию за проволокой непроницаемой звукоизолирующей оболочкой.

Можно было бы назвать установившуюся тишину мертвой. Но она была живой, ибо в домах существовали люди, которые настороженно прислушивались к внешним звукам, проникающим через стекла и приоткрытые форточки с улиц. Чтобы внятно, без задержки улавливать каждый звук — а от этого зависело многое — они невольно, не сговариваясь, повинуясь инстинкту, сжались и смолкли.

Тогда они еще не вывели для себя правило (оно сформулировалось потом и ни разу не обмануло): внезапная тишина всегда сопутствует «акции». Тогда по гетто будто нечаянно просквозил и обдал ледяным холодом слух — немцы что-то замышляют. Кто-то ссылался на верный источник в юденрате, кто-то что-то слышал в городе во время работы: немецкий и идиш во многом схожи. Слухи сходились в одном: фашисты не оставят в покое в

годовщину Великого Октября.

И еще один признак безошибочно указывал — быть беде. Внезапно из концлагеря на Широкой нагрянул помощник коменданта Городецкий, чернявый, статный, в кожане, до скрипа затянутом ремнями, как всегда, с улыбочкой на красиво вылепленных губах. Его, сына белогвардейки и прусского солдата, уже знали в гетто. Частенько врывался он сюда со своей ватагой. Избивал, насиловал, грабил. И всегда с улыбочкой. Хмурым его никто ни разу не видел.

На сей раз Городецкий не разбойничал, был по-деловому сосредоточен. Предъявил

юденрату список мастеровых, узнал, кто где живет, обежал дома, забрал нужных ему людей и увез с собой в лагерь. Туда же перебралась часть юденратовцев.

Мало кто в гетто спал в эту ночь. Забившись в «малины», судорожно прислушивались, как там, на улице?

На рассвете 7 ноября в гетто въехали большие черные закрытые машины. Следом прибыли полицейские и гестаповцы. И началось... Оцепив часть улиц (Республиканскую, Островского, Немигу, Шевченко, Хлебную и некоторые другие), ворвались в дома, повыгоняли всех и начали погрузку. Набивая машины до отказа, вывозили людей за город, в Тучинку, в старые бараки, и возвращались.

Весь день курсировали машины из гетто в Тучинку. В бараках в неимоверной тесноте и духоте скопилось тысяч двенадцать народу, никак не меньше. Их держали много часов без еды и воды, а потом расстреляли у заранее вырытых ям. Никому из тех, кто попал в лапы гестаповцев, не удалось спастись. Впрочем...

Евсей Шнитман:

Немцы учились распознавать наши «малины». Входя в дом, первым делом простреливали стены, потолки, полы. Что оставалось? Делать еще более надежные скрыты в самых неожиданных местах.

У меня с Хаймовичем родилась такая идея. В сарае хранился запас колотых дров, сложенных в два ряда. К сараю примыкал туалет, одна стена у них была общая. Мы оторвали три доски со стороны туалета, из внутренней кладки выбрали часть дров, образовавшуюся нишу укрепили кольями..

Пронесся слух: эсэсовцы опять готовят «акцию». Мы с Хаймовичем забрались в нишу. Еле втиснулись. Сидели, согнувшись, лицом друг к другу, в обнимку — иначе не поместиться. Моя мать прибила доски на место. Так мы провели ночь на двадцатое ноября.

Забрезжило утро. Мы стали смотреть в щели — что происходит вокруг? Дворы были голые (заборы использовались на дрова), округа хорошо просматривалась. Примерно в десять часов со стороны Юбилейной площади показалась цепь эсэсовцев. В наш двор вошли два немца.

— Во зинд ди меннер? — спросили у моей матери.

— Нет мужчин,— ответила она на идиш, и немцы поняли.

Они обшарили углы, привычно постреляли по стенам и чердаку (это мы слышали и частично видели), заглянули в сарай и никого не обнаружили. Один захотел в туалет, открыл дверцу, другой остановил его, объяснив, что, по его мнению, еврейская уборная хуже цыганской. Они стали справлять нужду на ту стенку, за которой мы прятались.

Сердце у меня бешено колотилось, и я отчетливо слышал, как напряженно бухало сердце Бориса. В стене были довольно широкие щели, стоило немцам внимательнее посмотреть, и все. решила бы короткая автоматная очередь.

Беспомощное сидение «в малине» ускорило наше решение уйти в партизаны.

Окончание следует

Добавить комментарий