Марк родился 3 апреля 1937 г. в Петропавловске-Камчатском. Его родители Семён Михайлович (Моисеевич) Шлиндман и Лидия Михайловна Котопулло были направлены туда на работу после окончания Московского инженерно-строительного института. «Поехали они туда, – рассказывал впоследствии их сын, – с ярким комсомольским задором строить социализм». Семён работал начальником планового отдела треста «Камчатстрой», Лидия – инженером-конструктором в том же тресте.

«Мои родители безумно любили друг друга, – писал Марк Григорьевич. – Всё это подчеркнуто их перепиской. Но уродливая система разрушила их отношения».

Через шесть месяцев после рождения сына Семён Шлиндман был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и восемнадцать лет провёл в северных лагерях и поселениях. Лидия была исключена из комсомола, но восстановлена после вынужденного осуждения ею арестованного мужа. Когда обнаружилось, что, несмотря на это осуждение, она продолжала приносить ему передачи в тюрьму, её вновь исключили.

Даже в тюрьме Шлиндман, как и многие жертвы той страшной системы, долгое время сохранял свой идеализм. Надлом произошел лишь потом, когда он понял, что на свободу не выйдет никогда.

Узнав об аресте зятя, бабушка Александра Даниловна Губанова забрала маленького Марка в Москву. Потом смогла вернуться в столицу и Лидия. Там развелась с Семёном и заключила, по сути, фиктивный брак со своим сослуживцем Григорием Розовским, чтобы тот усыновил Марка и дал ему свою фамилию и отчество – она прекрасно понимала, как трудно будет сыну жить с клеймом «сын врага народа». Григорий Захарович оказался благородным и смелым человеком и не побоялся в то страшное время сделать всё так, как попросила Лидия.

Но Семёна она продолжала любить всю жизнь. Через много лет их сын написал книгу "Мама, папа, я и Сталин", а потом поставил по ней спектакль; в них он попытался отразить то время и ту атмосферу.

«У моих родителей были самые страшные судьбы, которые только можно придумать, – рассказывал Розовский. – Что они испытали – словами не передать. Они плохо ели, не носили красивую одежду, не видели мира. Но они были людьми! Не расчеловечились. Прожили короткие жизни. Мне сегодня стыдно жить по сравнению с ними. Я давно пережил их возраст. Жизнь жестоко провернула их через мясорубку истории, но удивительно, что они не вышли фаршем, а остались людьми».

Как многие москвичи, в детстве Марк побывал в эвакуации – сначала в Анапе, на родине Лидии. Впечатления от недолгой жизни в доме бабушки остались у него на всю жизнь: «До сих пор помню, как осколок летел такой причудливой змейкой, извивался и свистел. Он пробил таганок – стоявшую во дворе печку, на которой бабушка делала мне яичницу. А мог пробить меня…»

За три дня до прихода немцев в Анапу Александре Даниловне с внуком удалось эвакуироваться. Поезд, на котором они ехали, гитлеровцы бомбили. Бабушка накрыла маленького Марка своим телом и получила ранение в ногу. До конца своей жизни хромала, так и умерла с этим осколком…

Потом они жили, переезжая, в Грозном, Махачкале, Ташкенте, Куйбышеве - и только в 1943 г. вернулись в Москву. Лидия смогла вернуться с Камчатки только через два года, после окончания срока договора – тогда с этим было очень строго.

Жили в центре, на Петровке, в подвальной коммуналке. «Там было еще 33 (!) человека – рассказывал через много лет Марк Григорьевич. – Были драки, плевки в кастрюлю с готовившейся едой, антисемитизм, «продажа» по национальному признаку… Но происходили и совершенно изумительные вещи. Помню, как мой отец после десятилетней отсидки тайно приехал в Москву, и мама боялась, что кто-то из соседей «капнет». Ведь жили-то в нашем подвале люди разные, в том числе и менты. Но никто не настучал! Потому что даже в том чудовищном мире у людей была своя мораль!»

Марк поступил в замечательную школу. В ней учились Борис Мессерер, Елена Боннэр, Люся Петрушевская, Илья Рутберг, Гена Гладков, Евгений Светланов. В параллельном с Марком классе все 10 лет учился рыжий Эдик Радзинский. С весельчаком Андрюшей Мироновым, в то время носившим фамилию отца Менакер, Марк соревновался на конкурсах на лучшего чтеца. Андрей, который тоже жил на Петровке в соседнем с Марком доме, уже тогда выступал на школьных вечерах в жанре пантомимы, а Марк это слово не мог произнести правильно и говорил «пантонина».

Атмосфера в школе была своеобразная – смесь интеллектуализма и хулиганства, всё было окрашено дружбой, драками и хохотом. Самое главное – у них были прекрасные учителя. Начальные классы вела внучка Мейерхольда, Марк её прекрасно помнил. Русский язык и литературу преподавала Лидия Герасимовна Бронштейн. Она внушила мальчику любовь к русской литературе, он писал отличные сочинения, по записям её уроков впоследствии получал пятерки на журфаке. А по математике у Марка были двойки и единицы…

На катке он катался под ручку с жившей в соседнем подъезде Ингой Артамоновой, которая потом стала 4-кратной чемпионкой мира по конькобежному спорту.

А летом Марк играл в большой теннис и даже занял 6-е место в Москве среди мальчиков. Когда он через много лет рассказал об этом своему другу Юре Ряшенцеву, тот отреагировал: «Ну да, а мальчиков было шесть».

Мама водила сына в Еврейский театр Михоэлса, Камерный Таирова, Малый, МХАТ и другие замечательные театры. Тогда и сложилось его увлечение на всю жизнь. Марк собирался стать актёром, успешно сдал вступительные экзамены в Школу-студию МХАТа, но выяснилось, что из-за несмыкания голосовых связок он не сможет быть актёром. Тогда Марк поступил на журфак МГУ – ведь его фамилия и очищенная от неблагоприятных сведений анкета этому не препятствовали. А гуманитарные знания были хорошими.

О будущей анкете позаботилась мама. В апреле 1953 г. Марку исполнилось шестнадцать, он должен был получить паспорт. Прошёл всего месяц после смерти Сталина. Всего несколько месяцев назад были расстреляны члены Еврейского антифашистского комитета, а совсем недавно звучавшее на всю страну «дело врачей» – «убийц в белых халатах» глубоко укоренилось в общественном сознании. В поликлиниках у дверей кабинетов врачей с еврейскими фамилиями продолжали пустовать стулья – люди не хотели доверять здоровье «врачам- отравителям».

Никто не понимал, какая жизнь ожидает евреев. Поэтому Лидия попросила сына поменять еврейскую фамилию Розовский на Котопулло. Он отказался, но национальность мамы (её отец был греком) всё же взял, и она сказала: «Ладно, лишь бы евреем не записался». Так Марк Григорьевич Розовский стал греком. Один из его товарищей пошутил, переделав известное выражение «путь из варяг в греки»: «Марк, ты совершил путь из евреев в греки!».

Впоследствии это решение неоднократно вызывало вопросы. Когда Марк поступал на работу на радио, начальник отдела кадров полистал его документы, внимательно посмотрел на него и спросил:

– А почему это вы грек? – Мать – гречанка. – А отец?

И тут Марк, не растерявшись, совершенно непроизвольно сказал

«инженер». Об этой фразе знали многие его друзья.

«Самую популярную фразу Жириновского, – рассказывал Марк Григорьевич, – первым придумал я. Сейчас очень популярны эти его слова: «мама – русская, папа – юрист». А ведь я задолго до него произнес подобную фразу. Жванецкий с моего разрешения вставил эту мою фразу в миниатюру Райкина “Автобиография”. Райкин так и говорил: “Мама у меня гречанка, папа – инженер”, и зал хохотал. Потом Войнович использовал эти слова в своем романе “2042″. Так что Владимир Вольфович тут плагиатор», – под общий смех заканчивал Марк.

В середине 60-х молодой журналист, не оставлявший мысли о театре, решил поступать на Высшие режиссёрские курсы. Их возглавлял М. Б. Маклярский – автор сценария фильма нашей юности «Подвиг разведчика» и сам в прошлом разведчик. Когда Розовский, пройдя серьёзный творческий конкурс, увидел свою фамилию в числе принятых, он чуть не подпрыгнул от радости. Вдруг к нему подходит секретарша и говорит, что с ним хочет поговорить директор. Маклярский, поздравив Марка с поступлением, спросил: «Что за шутки вы себе позволяете?» –

«Какие шутки?» – «Вы в анкете пишете «Розовский Марк Григорьевич. Грек.» – «Я написал то, что указано в моём паспорте»…

Но всё это было потом, а пока Розовский учился на журфаке и увлекался любимыми делами. После окончания университета молодой журналист работал в журнале «Юность», в 1962 г. даже заведовал там сатирическим отделом «Пылесос». Журфак открыл ему доступ и в «Комсомольскую правду», и в Литературную газету». Он публиковал статьи, заметки, съездил на целину и привез оттуда целый киносценарий «Свадебное путешествие», написанный совместно с другом Юрием Клепиковым.

Но его главным делом многие годы был театр. При МГУ были самые разные творческие объединения: драматический театр, джазовый оркестр, музыкальные классы. А потом Марк, Алик Аксельрод (на фото в середине) – по образованию врач, инициатор создания и ведущий игровых телепередач ВВВ («Вечер весёлых вопросов»), впоследствии КВН, и Илья Рутберг (на фото слева), давно втроём с успехом занимавшиеся эстрадными «капустниками», создали студенческий театр-студию «Наш дом». Художественным руководителем стал Розовский.

Это был самодеятельный коллектив – весёлая и удивительно талантливая компания, свободная духом: сами всё сочиняли и выдумывали, сами делали декорации, были авторами, исполнителями и режиссёрами. Они были молоды, полны энтузиазма, энергии, фантазии, жили этим театром, упивались им. Спектакли пользовались у зрителей бешеным успехом.

В студии было много сатиры и юмора – в ней начинали врачи Гриша Горин и Аркаша Арканов, инженеры Александр Курляндский и Аркадий Хайт, которые стали потом лауреатами Государственной премии за «Ну, погоди!». Музыкальным руководителем был студент Московской консерватории Максим Дунаевский, который писал для них музыку.

Из этого самодеятельного театра вышли Семён Фарада, Александр Филиппенко, Геннадий Хазанов, Людмила Петрушевская, Виктор Славкин. Их кумиром был Аркадий Райкин. Позже Марк Григорьевич на вопрос «кем был для него Райкин» ответит: «Великим артистом, прекрасным человеком, советским Чарли Чаплином. Божеством».

Каждая премьера спектакля студии становилась событием в театральной жизни Москвы. Многие именитые актеры и режиссеры приходили посмотреть на этих молодых хулиганов, открыто говоривших с эстрады правду. Ну кому такое могло понравиться? Каждый спектакль – скандал с вызовом на ковер к партийному начальству: «Розовский, вы что, антисоветчик?» – кричал ему секретарь парткома. Но у Марка был железный аргумент: «Нам сегодня в зале 600 человек аплодировали стоя – что это значит? К нам в театр единовременно пришло 600 врагов советской власти?» И секретарь вынужден был промолчать…

В «Наш дом» приходили Аркадий Райкин, Олег Ефремов, даже Лиля Брик была с Василием Катаняном, Валентин Плучек приводил Назыма Хикмета. Они интересовались, что там эти молодые устраивают…

«Как-то однажды к нам заглянул на огонёк Зиновий Гердт, – рассказывал через много лет Розовский, – послушал нас и сказал: «Такое впечатление, что у вас здесь как будто коллективный Райкин». Да, мы были молоды, наверное – излишне самоуверенны, не боялись острых тем; казалось, что так будет всегда».

«Наш дом» неоднократно бывал на гастролях в Ленинграде, и сам Товстоногов приходил посмотреть, что делает Розовский и его команда. Мэтр уже тогда обратил внимание на молодого режиссера, аплодировал ему.

Каждый спектакль театра рассматривался несколькими комиссиями, дававшими десятки указаний, требовавших исправлений – партийные и идеологические органы всюду находили крамолу и вредные высказывания, и спектакли неоднократно запрещали, привычно обвиняя их создателей в антисоветчине.

Иногда помогало вмешательство известных деятелей культуры. Однажды на заседание объединенного профкома МГУ, где в очередной раз запрещали спектакль «Нашего дома», пришёл А. И. Райкин и рассказал: «Когда война закончилась, я выступал в Германии. Обратно ехали по Белоруссии. На поле увидели стадо коров, вымена которых были полны молока. Коровы грустными глазами смотрели на людей, и в этом взгляде коровьем была просьба подоить их, причём немедленно. Солдаты выскочили с вёдрами и стали на моих глазах их доить, а благодарные коровы лизали руки солдатам.

И вот вы мне, – продолжал Райкин, имея в виду артистов студии «Наш дом», – напомнили вот этих коров. Вас непременно надо доить!».

Раздался хохот, аплодисменты, и спектакль после этого пропустили...

Кто-то очень точно назвал «Наш дом» театральным самиздатом того времени. Он возник на волне освобождения общественного сознания, но «хрущёвская оттепель» продолжалась недолго и всё закончилось застоем.

В 1969 г. слишком смелый репертуар молодёжного театра окончательно перестал устраивать чиновников от культуры, и, несмотря на огромную популярность (а вернее, – именно поэтому), его закрыли, Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Розовского, если бы не случайная встреча в Кисловодске, где он оказался в лифте вместе с Г. А. Товстоноговым. Великий режиссёр спросил: «Как дела, чем вы заняты?» – «Пытаюсь организовать театр при Литературном музее». – «А почему?» – «Нашу студию закрыли, и я сейчас хочу поставить «Бедную Лизу»...» – «А почему «Бедную Лизу»?» – «Ну, это такая русская «Love Story», – ответил Марк (тогда этот американский фильм-мелодрама был в СССР известным и пользовался успехом).

Они поднялись в кафе. Не успели допить свои чашечки кофе, как Георгий Александрович ошарашил Марка предложением: «А почему бы вам не поставить «Бедную Лизу» у нас в театре?» Безработный Розовский не нашел ничего лучшего, чем ответить: «Действительно, почему?».

Так Марк впервые стал режиссёром настоящего театрального спектакля, да ещё и в одном из лучших театров страны. Он сам написал сценарий, привлёк к созданию спектакля поэта Юрия Ряшенцева, написавшего стихи для 14 песен и дуэтов. Мелодии к ним написал (вернее, напел) Розовский; не зря говорят, что талантливый человек талантлив во многом (подробнее о музыкальном творчестве Розовского см. далее). Спектакль был сыгран и спет четырьмя актёрами; о нём много говорили, стремились попасть.

Следующей работой молодого режиссёра и сценариста был легендарный спектакль «История лошади» по повести Л. Н. Толстого «Холстомер». Конечно, поставить необычный спектакль – с гротеском, музыкой и песнями – в таком глубоко психологическом театре, как БДТ, было фантастической идеей. Мало кому пришло бы в голову, чтобы артисты-люди сыграли и спели историю о старом пегом мерине, попавшем в табун, состоявший из молодых лошадей, и вызывающем у них презрение. А мерин рассказывает (и показывает!) свою непростую и яркую жизнь.

Но Товстоногов с этой идеей согласился, и получился спектакль, имевший феноменальный успех на мировой сцене.

Пьесу написали М. Розовский и Ю. Ряшенцев и поехали в БДТ к Товстоногову читать её на худсовете. После прочтения Розовский напел без всякого аккомпанемента все стихи Ряшенцева. Товстоногов внимательно выслушал. Когда Марк задал вопрос о композиторе, Георгий Александрович ответил: «А никакого композитора не надо, вот как вы спели, Марк, так пусть и останется».

«Он тотчас вызвал заведующего музыкальной частью театра Семена Ефимовича Розенцвейга, светлая ему память, – вспоминал Розовский. – Тот сел за фортепиано и с моего сиплого голоса стал подбирать мелодии. Так они и остались в его аранжировке и в спектаклях БДТ, и в других театрах, даже при постановках за границей...

Конечно, я никакой не композитор, даже нот не знаю, а просто использую стилизации – степной распев, русскую песню, цыганскую мелодику, какие-то бардовские оттенки музыки... Доходило до смешного: когда начал петь песню табунщика – чувствую, немного не так звучит. А я не знаю, как Розенцвейгу профессионально объяснить, чего я хочу. Говорю ему: «Берите правее, правее». И он смотрел на меня одним глазом и брал ноту выше. Вот так мы вместе с Семеном Ефимовичем и переложили на ноты все песни из этого спектакля».

Потом мюзикл «История лошади» игрался с музыкой Розовского в театре «Хелен Хейс» на Бродвее в огромном зале. Правда, автор его не видел, т. к. был тогда, как многие, «невыездным». Так он неожиданно стал единственным советским и российским композитором, чей мюзикл исполнялся на Бродвее. Впоследствии «Историю лошади» ставили в Национальном Лондонском театре, в Мадриде, Стокгольме, Токио, Сеуле, Риге, Хельсинки и др. В это трудно поверить, но это так.

Товстоногов выступил, как сегодня сказали бы, генеральным продюсером этого проекта. Он дал Розовскому Малую сцену и своих народных любимцев Евгения Лебедева и Олега Басилашвили.

Молодому режиссёру поначалу было с ними очень непросто. Ведь он до этого поставил в серьёзном театре всего один спектакль, а опыт работы в студии «Наш дом» здесь не мог ему пригодиться – там несколько талантливых, близких по духу людей-ровесников вместе всё придумывали, обсуждали, спорили и исполняли, делая яркие шоу преимущественно юмористически-сатирического направления.

Здесь же он сам и автор идеи, и постановщик. Он хорошо знает, ЧТО хочет от исполнителей, но не может навязывать им, КАК это сделать – исполнитель главной роли Е. Лебедев старше его на 20 лет, народный артист СССР; О. Басилашвили тоже вот-вот получит это звание (через два года так и произошло). Оба – очень уважаемы и популярны. Кто он для них?

Марк Григорьевич через много лет рассказывал, как до поздней ночи готовился к репетициям, искал нужные слова, чтобы убеждать этих больших артистов сыграть так-то и так-то. Они воспринимали всё это вроде бы доброжелательно, но чувствовалось, что объяснения новичка повисают в воздухе. Пробовали сыграть – не получалось!

Как же найти к ним подход, как сделать, чтобы они не посматривали на него вежливо, но чуть-чуть сверху вниз? Не устраивать же, как привык в студии, «коллективный штурм»…

После нескольких дней неудач он вдруг спросил у себя – а, собственно, почему нет? Надо предлагать каждому из них сделать по-своему, а если убеждаемся, что не удаётся – вместе обсуждать,

пробовать другие предлагаемые ими варианты. И только потом (а не предварительно!) озвучить свой, придуманный заранее, как неожиданную находку: «А если попробовать вот так?».

И этот приём сработал! Мэтры соединили фантазию режиссёра со своей, по-настоящему увлеклись, и в сочетании с их высочайшим профессионализмом всё стало получаться…

Прекрасные актёры вместе с режиссёром смогли убедить зрителя в том, что на сцене не только люди, но и лошади, которым тоже свойственны увлечения, симпатии, печаль, горечь старости, зависть, жестокость, милосердие и многие другие чувства…

Сбруи, одеваемые на глазах зрителей на актёров-лошадей, привязи, щёлканье кнутов, ржание и топот копыт создавали полную иллюзию настоящего конского табуна.

Человек-Лошадь Евгений Лебедев голосом, лицом и телом рассказывал зрителям историю Лошади как трагедию Человека. Он действительно был похож на старую пегую лошадь, уже нетвёрдо стоявшую на ногах, но сто́ило надеть на неё привычную сбрую, хомут и пустить по знакомому маршруту – она преображалась.

А в конце спектакля, когда Холстомера ведут под нож и в его тускнеющем сознании возникает летящая бабочка и садится ему на круп, в звенящей тишине зала слышались всхлипывания…

Когда спектакль был готов, Товстоногов посмотрел генеральную репетицию от начала до конца. На следующий день декорации были перенесены на Большую сцену. Вскоре Георгий Александрович выпустил этот ставший впоследствии легендарным спектакль как основной режиссёр-постановщик, используя текст, музыку и практически всю постановку Розовского.

Для Марка это было очень большой душевной травмой, и его чудесные отношения с Товстоноговым испортились.

Через четыре года Розовский поставил свою версию спектакля в Рижском театре русской драмы, чтобы каждый желающий мог увидеть, что внёс в постановку каждый из режиссёров.

В 2006 г. Марк Григорьевич описал эту историю в книге «Дело о конокрадстве». В ней он рассказал, как происходило его погружение в мир Толстого, как придумывалась им сначала пьеса, а потом и спектакль по "Холстомеру". Розовский написал, что изменения, внесенные Товстоноговым, были небольшими и часть из них, по его мнению, только ухудшила спектакль.

Однако сестра Георгия Александровича Нателла (вдова Е. Лебедева) и некоторые другие из окружения Товстоногова утверждения Розовского оспаривали.

Одновременно эта книга рассказала об "империи Товстоногова" – БДТ, где, как во всякой империи, были свои порядки и законы, своя строжайшая иерархия, в которой новичкам приходилось совсем непросто.

Несмотря на обиду, Розовский неоднократно говорил и писал о Товстоногове: «Я его боготворил и боготворю, у него учился и учусь. Это был великий театр. Но психология всей системы была такова, что надо было зажимать слабого».

Марк постигал в товстоноговском театре основы работы с актерами, видел, как Григорий Александрович добивается от них создания художественного образа. «Только что было фальшиво, – рассказывал Розовский в одном из интервью, – было враньё на сцене, был наигрыш. И вот я вижу результат, мгновенный результат, вижу, как ожило всё. И я понял, что должен овладеть этим любой ценой».

«Когда я провожу генеральную репетицию, – говорил Марк Григорьевич через много лет, – всегда мысленно сажаю рядом своего учителя Георгия Александровича Товстоногова. Кончается спектакль – наклоняюсь и спрашиваю: "Георгий Александрович, что скажете?.." Считайте меня сумасшедшим, но я слышу его голос, наше общение не прекращается. Может быть, это моя вера в то, что ирреальное станет реальным? Не знаю».

Как и у любого большого мастера, у Товстоногова были свои особенности. Например, он не терпел, когда при нём упоминали об удачных спектаклях Эфроса, Любимова, других режиссёров

Талантливый Сергей Юрский был любимым артистом Товстоногова, сыграл в спектаклях БДТ множество главных ролей. Но когда он поставил там как режиссёр необычный спектакль «Фантазии Фарятьева», который некоторые критики назвали лучшим спектаклем БДТ того года, Товстоногов предложил Юрскому… взять отпуск на год. По-видимому, он не собирался терпеть в своём театре никого, кто хотя бы иногда имел смелость сказать там своё слово – у великого режиссёра могли быть только помощники. Сергей ушёл из театра навсегда, хотя и продолжал считать Товстоногова своим учителем.

В 1974 г., между двумя спектаклями на сцене БДТ, Марк вместе с сыном Георгия Товстоногова Сандро поставил в Москве мюзикл «Три мушкетёра». Розовский написал сценарий, стихи – Юрий Ряшенцев, музыку – Максим Дунаевский.

Сначала они сделали театральный спектакль, а потом, в связи с большим успехом, на него обратило внимание телевидение и Марку предложили написать для будущего фильма сценарий, который он сделал по готовому мюзиклу. В спектакле главную роль играл Владимир Качан, а фильм "Д'Артаньян и три мушкетера" поставил режиссёр Г. Юнгвальд- Хилькевич, и в нём д'Артаньяна сыграл народный любимец Михаил Боярский. У Розовского с режиссёром было много разных творческих конфликтов, но картина получилась удачной, её до сих пор любят зрители и часто показывают по ТВ.

Молодому режиссёру очень помог другой талантливый человек – Олег Ефремов. Он добился для Розовского официального статуса режиссёра, пробил ему высшую тарификационную категорию и пригласил во МХАТ, где Марк поставил блестящий спектакль «Амадей» с Олегом Табаковым в главной роли. И спектакль оказался хитом – давно с нами уже нет Табакова, а «Амадей» десятки лет идёт на сцене Художественного театра.

На первой репетиции Олег Павлович сказал Марку: "Маркулино (он так его называл), делай со мной, что хочешь, я весь для тебя". И у Розовского с Табаковым не было ни разу никаких проблем – такой большой актер, каким был Олег Павлович, не спорит с режиссером, а вместе с ним творит образ.

Доходило до смешного. Они репетировали монолог Сальери – обращение к Богу. Розовский долго ему объяснял смысл этого монолога. Табаков слушал и одновременно что-то отмечал в тексте роли, не задавая никаких вопросов. Марк сначала подумал, что тот записывает его слова.

Но потом оказалось, что артист помечал там "апл" – «аплодисменты» (в каких местах они должны звучать). И они звучали – Табаков выстраивал свою интонацию и ритмику так, чтобы именно в этом месте публика реагировала!

В МХАТе Розовский поставил ещё два спектакля – «Отец и сын» по произведению Франца Кафки (позже эта пьеса была с успехом показана в одном из нью-йоркских театров) и «Брехтиана, или Швейк во Второй мировой войне» по мотивам произведений Б. Брехта.

В 1975 г. неугомонный Марк поставил в оперной студии при Ленинградской Консерватории первую в СССР рок-оперу «Орфей и Эвридика», потом написал либретто оперы «Пятое путешествие Колумба».

Кроме упомянутых выше театров, Розовский ставил спектакли в театре им. Маяковского, в театре кукол им. С. В. Образцова, в ленинградских театрах оперы и балета им. Кирова и театре Ленсовета, в Театре Польском во Вроцлаве, в кино, на телевидении и на эстраде. Но всё это было эпизодическими работами приглашённого режиссёра, а ему хотелось иметь свой театр, где он мог бы сам определять направленность спектаклей, их стиль, создаваемое настроение.

Чтобы не быть зависимым от кого-либо, Марк Григорьевич в 1987 г. организовал свой Театр «У Никитских ворот», поставил там множество спектаклей и стал его художественным руководителем.

«Мы начинали с любительской студии, – рассказывал он. – Через четыре года я обратился к властям с идеей сделать на базе нашего кружка профессиональный театр, и это удалось пробить. В то время, когда новые театры не создавались десятилетиями, это была огромная победа. Мы работали на полном хозрасчете, играли на двух сценах 650 спектаклей в сезон при аншлагах; никто не верил, что мы выживем».

Действительно, этот театр стал первым в стране (!) театром на хозрасчёте – он не получал дотации от государства, но зато все деньги, которые коллектив зарабатывал (а их было достаточно много, потому что театр гастролировал по всей стране и собирал тысячные залы), честно распределялись между всеми актёрами и постановочной частью. Одновременно с этим построили помещение в центре Москвы.

«Как-то пришел в театр Юлик Гусман, – рассказывал Марк Григорьевич, – и говорит: "Как ты это всё пробил, как это могло случиться? Розовский, ты восьмое чудо света!".

…Помню, один из комсомольских деятелей, – продолжал Розовский, – сказал мне: «Марк, неужели ты не понимаешь простую вещь – что с такой фамилией ты не можешь быть руководителем театра». Я ему тогда ответил: «А ты знаешь, что В. И. Ленин сказал по этому поводу: «Не каждый подлец антисемит, но каждый антисемит – подлец».

Потом театр стал получать дотации от государства, но остался Театром Розовского. Худрук говорит, что они – одна семья, у них всё открыто и прозрачно, нет интриг. На капустниках его высмеивают и он хохочет вместе со всеми. Жванецкий когда-то сказал: "Театр – террариум единомышленников», и если Марку Григорьевичу удалось такое утверждение опровергнуть, это дорогого стоит.

Авторский театр для него не означает авторитарный театр. Действительно, режиссер – это хозяин спектакля. Но говорить, что только режиссер творит спектакль – неправильно. Его дело – проявить свою концепцию (если она у него есть) и убедить в этом актёра. Режиссёр может быть неубедителен, может ошибаться и недопонимать; тогда возникают споры, но эти споры, как утверждает Розовский, для него – счастливые мгновения.

«Есть моя художественная воля, – говорит он, – которую я навязываю своим коллегам, но это ни в коем случае, никогда не происходит с помощью оскорблений, унижений человеческого достоинства».

По мнению Марка Григорьевича, актёр должен испытывать ликование души, быть убедительным и заразительным. Он должен знать, что сказать, и уметь профессионально это сделать.

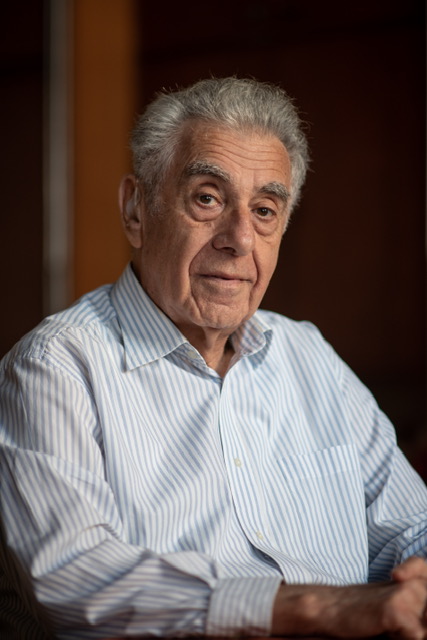

Я смотрел на 85-летнего Розовского (это интервью с ним было сделано Е. Родионовой в 2022 г.), сидящего в своём небольшом кабинете рядом со скульптурным портретом Дон-Кихота. Марк Григорьевич был в джинсах, цветастой рубашке с короткими рукавами, с очками, чудом держащимися где-то между лбом и макушкой. Я видел не убелённого сединами классика театра, изрекающего истины, которые так и просятся на скрижали, и не молодящегося «пожилого мальчика», заигрывающего с молодой корреспонденткой, – это был человек, увлечённый своим делом и живо, хоть иногда и чересчур эмоционально, о нём рассказывающий.

Он жестикулировал, порой даже потрясая в воздухе кулаком, но это совершенно не производило впечатление «театральности» – просто делал это искренне и очень убедительно, не заботясь о том, как выглядит. Я подумал: «Наверное, он так и репетиции с актёрами проводит; понятно, почему добивается результатов».

Актеров театра «У Никитских ворот» Розовский обожает, считает их большими мастерами. «Да, у нас нет звезд, – говорит он, – но зато есть ансамбль уникальных индивидуальностей. Этих актеров я воспитывал в течение многих лет. Я коллекционирую своих артистов, подбираю их один к одному».

Розовский создал новые формы инсценировки русской классической прозы (вспомним, как он превратил в мюзиклы «Бедную Лизу» и «Холстомера»). Среди лучших спектаклей, поставленных им в своём театре, – «Доктор Чехов», «Говорит Москва, или День открытых убийств», «Майн кампф», «Романсы с Обломовым», «Дядя Ваня». Есть спектакль, где лучшие чеховские дамы встречаются на одной сцене – там и «Душечка», и «Анна на шее», и «Попрыгунья». Есть мюзикл «Капитанская дочка». А ещё – «Дон Кихот» по пьесе Михаила Булгакова и многие другие.

Интересный драматический спектакль «Незабудки» поставил Розовский по повести Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин» – тёплой истории о трогательных отношениях между дедушкой и его внуком, которая превращается в тревожное размышление о сложностях жизни, органично сочетающееся с юмором и иронией.

Секрет театра "У Никитских ворот" – его разножанровость, разноязыкость, разноформенность, разностильность. Всего в репертуаре театра около 40 (!) спектаклей, очень разнообразных и по тематике, и по жанру, и по стилистике.

У Розовского есть множество постановок, где присутствует еврейская тематика. Например, идущий с невероятным успехом мюзикл «Гамбринус», поставленный по роману Исаака Башевиса Зингера «Фокусник из Люблина», где главный герой, пройдя сложный путь, возвращается к истокам, к своей религии.

Марк Григорьевич – член общественного совета Российского еврейского конгресса, Лауреат премии Федерации еврейских общин России «Человек года» (2006).

Этот удивительный режиссёр обладает истинно эстрадной легкостью, позволяющей экспериментировать и мгновенно переключаться с одного жанра на другой. Несколько его спектаклей похожи по духу на мультфильмы – например, «Каштанка.собака.ру», который получился музыкальным, современным, поучительным, смешным, одновременно очень детским и взрослым.

Его герои – сама собачка Каштанка-«Тётка», «помесь таксы с дворняжкой», гусь Иван Иваныч, кот Федор Тимофеевич и свинья Хавронья Ивановна - у Розовского очеловечены и буквально, и характерно. Каштанка превратилась (не переставая при этом быть собакой) в девчонку-непоседу с рыжими волосами, от голода и отчаяния соглашающуюся пойти к незнакомцу домой. Кот стал манерным искусствоведом. Гусь выглядит непризнанным гением мхатовской школы. Ну а свинья Хавронья – молодящейся артисткой с розовой сумочкой, кричащей на каждом углу, что она звезда, и пишущей мемуары о своей «жизни в искусстве». Всего этого у Чехова, конечно же, нет. Практически весь спектакль – позитивный, весёлый, с цирковыми фокусами, с шутками.

Розовский – автор пьес «Кафка: отец и сын», «Триумфальная площадь» (о Мейерхольде).

Особо расскажу о необычной постановке – спектакле «Песни нашего двора», придуманном и поставленным Розовским в 1996 г. Его действительно играли во дворе театра летом под открытым небом и при любой погоде. В нём создавалась совершенно неповторимая атмосфера.

Вместо сцены использовались лестницы «чёрного хода», их площадки, крыши гаража и дворовой пристройки, а также выходящие во двор окна здания театра и соседнего дома. На верёвках висело бельё, на перилах – настенные гобелены 50-х годов (читатели моего поколения помнят этих оленей на водопое, Красную шапочку с волком и т.п. красоту).

Зрителей по ходу спектакля вовлекали в действие, и они с удовольствием подпевали артистам. Во время исполнения одной из песен Евгений Евтушенко по просьбе одной из ведущих хара́ктерных артисток театра Маргариты Рассказовой (начинавшей ещё в студии Розовского) пытался дать ей прикурить, а потом она приглашала на танец известного адвоката, многолетнего «хранителя традиций» популярной телеигры «Что. Где. Когда» Михаила Барщевского.

Реквизит и костюмы исполнителей бывали порой весьма рискованными. Артисты играли самозабвенно – свободно и ритмично двигались, от души пели, танцевали, совершали неожиданные действия – например, один из ведущих участников спектакля наклонялся к лежащему на площадке партнёру, брал зубами стоящий на его груди гранёный стакан со всем понятным содержимым и, не пролив ни капли, под бурные аплодисменты опрокидывал его себе в рот и изображал блаженство…

«По кругу» пускались не только шапки, но и таз и даже оцинкованное корыто, куда хохочущие зрители клали реальные деньги – и рубли, и доллары. Всё это весело обыгрывалось.

В конце первого отделения (их в спектакле было два) зрителям под песенку с ритмичным припевом «Не пора ли нам по рюмочке махнуть» выносили на подносах стаканчики с водочкой, накрытые ломтиками чёрного хлеба с колбаской, и это благосклонно и достаточно активно употреблялось. Всё было, как раньше во дворах – по-соседски, когда люди не представляли себе, что такое кодовые замки на воротах и подъездах. В общем, не только актёры, но и зрители чувствовали себя совершенно раскованно.

Спектакль продолжается два часа и состоит из 39 песен, исполняемых без перерыва. Они очень разные по жанру, содержанию, оформлению, стилю, настроению – и «дворовые», и «блатные», и трогательные, и серьёзные. Многие из них хорошо знакомы по популярным кинофильмам, другие в разные годы и десятилетия исполнялись популярными певцами.

Коротко расскажу только о некоторых; впрочем, хочется кроме них хотя бы упомянуть ещё и «Голуби», и «Девушку из Нагасаки», и «В Кейптаунском порту», и «Нинку», и «Крутится, вертится шар голубой, и «Цыплёнок жареный», и «Бэ-са-мэ», и «На острове Таити», и многие другие, памятные моему поколению.

Основой ностальгической эмигрантской песни «Журавли» было стихотворение Алексея Жемчужникова, написанное ещё в 1871 году. Её пели, начиная с 20-х годов, Александр Вертинский (автор музыки), Пётр Лещенко, Алла Баянова, а на Колыме и в Магадане – популярный Вадим Козин. Солист – ведущий артист театра, прекрасный хара́ктерный актёр Александр Вилко́в, тоже начинавший ещё в любительской студии Розовского.

Один из солистов многих песен спектакля очень необычен – Виктор Глазунов, профессор, доктор технических наук. Впоследствии этот выдающийся учёный в области робототехники стал ещё и доктором философских наук, директором Института машиноведения Российской Академии наук. Тем не менее в течение многих лет он, знавший наизусть около 100 бардовских песен и шансонов, в свободное время увлечённо участвовал в спектаклях театра – в кепочке, клетчатой рубашке и очках пел и аккомпанировал себе на гитаре, которой виртуозно владел. Уникальный человек!

Рассказывая о нём, скоропостижно скончавшемся в январе 2025 г., Розовский упомянул о безотказности этого очень занятого человека: «За сорок лет он нас ни разу не подвёл!»

Мы все хорошо помним трогательные песни из любимых фильмов нашей молодости. Две из них – «Лодочка» из фильма «Верные друзья» и «Тишина за Рогожской заставою» из «Дома, в котором я живу» неизменно вызывают у нас ностальгию и щемящие, нежные чувства. Розовский поставил их нетрадиционно, с неожиданными, порой внешне не очень серьёзными действиями актёров, но это не нарушает общее настроение и прекрасно воспринимается. В них, как и во многих других песнях, ярко проявляет себя ведущая солистка театра, тоже начинавшая в студии, обладательница сильного голоса и особого обаяния Ирина Морозова.

Песню «Институтка» в разное время успешно и очень по-разному исполняли Аркадий Северный, Владимир Высоцкий и другие популярные певцы. Александр Вилко́в превратил её в блистательное гротескное иронически-пародийное шоу, и даже намеренный «пережим», на мой взгляд, его не портит – так ярко он это делает. А зрители принимают его доброжелательно, мгновенно реагируют, очень веселятся и хохочут.

Разогретая этой песней публика активно участвует вместе с артистами в залихватски-ритмичной песне «Буги-вуги нашего двора», которую исполняют все ведущие артисты театра. Они зажигательно, самозабвенно двигаются и поют в такт мелодии, иногда совершая совершенно неимоверные действия. В подпевке участвует, как и несколько раз до этого, неугомонный Розовский.

И опять резкое изменение и тематики, и темпоритма, и атмосферы – сам Розовский, облачившись в одежду зека, исполняет написанную в 1959 г. Юзом Алешковским очень популярную в те годы песню «Товарищ Сталин, вы большой учёный».

А в конце спектакля настроение резко меняется: в потемневшем вечернем дворе гаснет освещение, и все – и актёры, и зрители – с горящими свечками в руках стоя поют «Виноградную косточку» Окуджавы. Как разительно изменилось выражение лиц людей, которые совсем недавно радостно хохотали, как просветлели их лица…

Спектакль имел настолько большой успех, что однажды зрители обратились в кассу зимой, желая посмотреть этот спектакль. Кассир им говорит: «Вы посмотрите, на улице – снег, сейчас – январь. Мы не играем в такое время года этот спектакль, ждите лета!».

Тогда Розовский решил сделать «Песни нашей коммуналки» – совершенно другой спектакль и по форме, и по содержанию (хотя тоже напомнивший огромный пласт неофициальной культуры), по-своему продолживший «Песни нашего двора». Это – более сорока шлягеров и хитов 30х-60-х годов прошлого века, которые исполняются актёрами вживую с использованием гитары и скрипки. Лейтмотивом постановки стала фраза: «Это не старые песни о главном – это главные песни о старом…».

Это – сценическое шоу из новелл и зарисовок, песни нашей молодости и наших родителей, однако современные зрители их прекрасно принимают. Розовский в нём тоже участвует – видимо, потому что тепло вспоминает их, несмотря на прошедшие много десятков лет.

Спектакль очень живой, весёлый, но иногда грустный, а порой и острый – ведь за исполнение некоторых песен в те времена можно было попасть в «места, не столь отдалённые».

Народный артист РСФСР Розовский поставил в разных театрах более 200 спектаклей, написал без малого полсотни пьес, сценарии для 12 фильмов и телеспектаклей. Он профессор РАТИ, где ведёт курс режиссуры.

Марк Григорьевич сыграл несколько ролей в кино. Наиболее известная – аптекарь Орёл в военной драме «Тяжёлый песок» по мотивам одноименного романа Анатолия Рыбакова.

Режиссёра волнует, что в театрах сейчас отсутствует мастерство, зато много бессмыслицы, дилетантства, так называемых экспериментов, а на самом деле – шарлатанства. Волнует, что очень часто путают вседозволенность и непрофессионализм со свободой творчества.

Розовский считает, что эпатаж – часто следствие отсутствия мастерства, а талант дан человеку от рождения, и очень важно, как он им распоряжается.

Приведу лишь несколько из многочисленных и очень интересных его высказываний о театре, взятых из разных интервью и выступлений. «Театр обеззубел. Может быть, я употребляю не совсем понятный термин... Мне кажется, что настоящие конфликты из нашего театра исчезают, и это очень обедняет нашу жизнь. Если нет боли, сострадания, сочувствия, настоящего со-пе-ре-жи-ва-ни-я (а его дает только психологический театр) – если всего этого нет, то зачем тогда театр?

Я недавно читал одну книжку, – продолжает Розовский, – там рассказан, я бы сказал, трагикомический случай про Льва Николаевича Толстого: вдруг он появляется в гостиной и рыдает. Его супруга спрашивает: «Левушка, что с тобой?» А он говорит: «Ты представляешь, только что Анька бросилась под поезд!» (имелась в виду Анна Каренина, роман о которой он в соседней комнате закончил). Анька для Льва Николаевича была родным человеком, Анна Каренина...

Вроде бы смешной эпизод, но он же очень трогательный, потому что если художник лишен этого соития со своим персонажем, с судьбой этого персонажа, он будет каким-то холодным художником, но никогда Львом Толстым не будет».

«Я работаю в театре с утра до ночи, – сказал он в другом интервью. – Ко мне ни разу не пришел никакой цензор и не запретил ни один спектакль. Иногда слышу: нужны худсоветы. Какие худсоветы? Если вы мне не доверяете, снимите тогда меня с работы. Но вместе со мной снимите тогда Толстого, Чехова, Достоевского. У меня сорок шесть имен русских классиков, произведения которых я поставил в своей жизни. Они моя защита. На их произведениях держится репертуар театра. У меня нет иных целей, кроме одной – чтобы зритель получил счастье и проникся гуманизмом. Всё!»

Этот удивительный человек поражает своей работоспособностью. Казалось бы, руководство театром, придумывание новых спектаклей и осуществление их постановок должно занимать всё время уже очень немолодого человека. Но оказывается, что для него этого недостаточно – он автор 27 книг, член Союза писателей СССР с 1976 года. Название одной из его книг – «Самоотдача» – в полной мере иллюстрирует его отношение к искусству вообще и к театру в частности.

К 85-летию Марка Розовского издана его фундаментальная работа о режиссуре в 3-х томах: "Драмы", "Комедии", "Мюзиклы". Кроме указанных выше его книг «Мама, папа, я и Сталин» и «Дело о конокрадстве», назову лишь наиболее известные: «Поймали птичку голосисту...» (о театре-студии «Наш дом»), «Изобретение театра», «Ставлю Гамлета» (о новом прочтении великой пьесы на сцене театра), «Театральные колечки, сложенные в спираль», «Доктор Дымов», сборник детских сказок «Сказки для Саши», вышедшие одна за другой «Штучки», «Все штучки поодиночке» и «Новые штучки» (собрания перлов из его записных книжек – афоризмы, фразы, отрывки), воспоминания «Беру и помню» и ряд других.

Розовский – автор четырех поэтических сборников, но поэтом себя не считает.

В 1988 г. режиссер пережил трагическое событие – его супруга Галина Розовская погибла в автокатастрофе по вине пьяного водителя.

Теперешняя жена и соратник Марка Григорьевича Татьяна Ревзина – сначала музыкальный руководитель, а затем и директор его театра. «Мой муж обладает такой энергетикой, что я не знаю ни одного молодого человека, который мог бы с ним потягаться», – ответила она в одном из интервью на вопрос корреспондента о 25-летней разнице их возраста.

Старшая дочь Мария Розовская (на снимке слева) окончила факультет журналистики МГУ, работает заведующей литературной частью Театра «У Никитских ворот».

Младшая дочь Александра Розовская – театральная актриса, окончила РИТИ (ГИТИС). Её артистическая деятельность началась в 13 лет в мюзикле «Норд-Ост», где она играла Катю Татаринову и во время захвата заложников чеченскими террористами находилась на сцене театрального центра на Дубровке. Теперь она актриса Российского молодежного театра.

Самый молодой из его детей, сын Семён, названный в память деда – жертвы сталинского террора, окончил Международный университет в Москве, где изучал менеджмент. Однажды он сказал: «Папа учит меня тому, чтобы отличать добро от зла, понимать, где настоящие люди, и всё время искать в человеке человека».

Эти слова полностью отражают общественную позицию его отца. Ещё в октябре 2002 г., во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке, Марк Розовский в прямом эфире ток-шоу Савика Шустера «Свобода слова» на канале НТВ призвал президента Путина немедленно завершить войну в Чечне.

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 г. Розовский вместе с рядом других известных деятелей науки и культуры России выразил своё несогласие с политикой российской власти на востоке Украины и в Крыму. Свою позицию они изложил в открытом письме, опубликованном в «Новой газете».

О войне России с Украиной он сказал: «Зло – это не путь человеческий».

Ведущий одного из интервью с Марком Розовским назвал его «большим художником с мудрой, лукавой улыбкой и совершенно детскими глазами, открытыми всему новому, гуманистом и оптимистом». Пожалуй, лучше об этом необыкновенном человеке не скажешь.

–––––––––––––––––––––––

Источники: Википедия, видеозаписи спектаклей, интервью Марка Розовского Г. Сысоеву (РИА Новости), Е. Кудряц (Германия), Е. Родионовой («Свободная пресса»), телепрограмма Д. Кириллова в цикле «Моя история», беседа с Ф. Зименковой «Мне болеть некогда», статьи Н. Соколовой «Марк Розовский: Самое страшное, что может быть в театре – это скука» в РГ-Неделя, «Люди и звери театра «У Никитских ворот» на сайте «newsstroy.kr.ua», «Марк Розовский» на сайте «stuki-druki.com», А. Карась «Марк Розовский обвинил в плагиате самого Товстоногова» в Российской газете, А. Зеликмана «Марк Розовский: идентифицирую себя евреем» в газете «Еврейский мир» и др.

Марк Розовский "Песни нашего двора"

Добавить комментарий