Памяти моего старшего друга Николая Алексеевича Никифорова, великого коллекционера и Гражданина мира, вдохновившего меня на поиск истинной красоты.

Автор

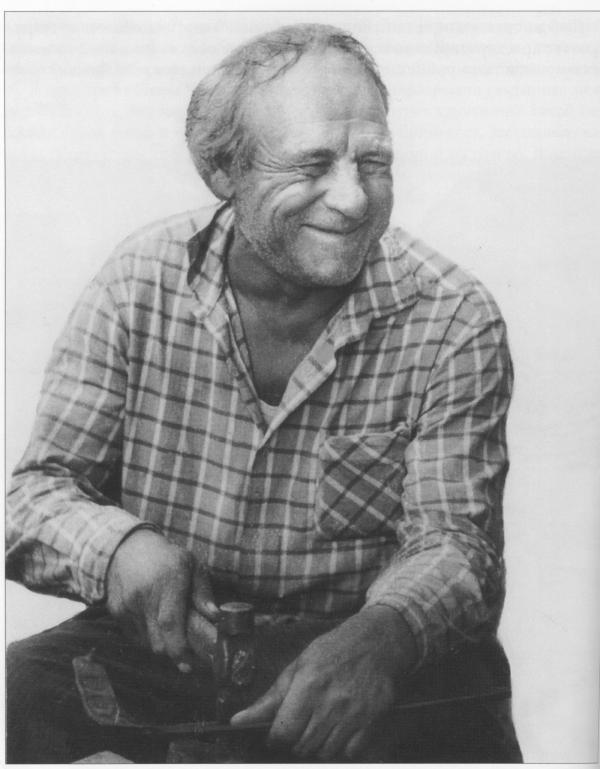

Мы все живем в мире штампов, а Николай Никифоров был абсолютно неформатным.

«Русская планета»

ЭТОТ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ НИКИФОРОВ

Вместо предисловия буду дразнить тебя, читатель. Особенно читателей, в которых живет жилка коллекционера. Потому что на самом деле я вовсе не коллекционер. В этом и заключается история этой статьи.

Я вовсе не собирал свою коллекцию. И, уверяю вас, это и есть истинная история. Эта коллекция никогда не лежала ни в сундуках, ни в спецхранах, что характерно для большинства коллекций. Да, я не собирал свою коллекцию, но однажды, оглянувшись на свой дом, вдруг понял, что живу в некоем удивительном пространстве, в котором все пронизано красотой.

Помню, как священник, придя «чистить» нашу квартиру, заметил: «Вообще-то церковь не поощряет излишнее художественное убранство в домах, но у вас, должен признать, все живое, все проникнуто любовью и теплом людей, которые всю эту красоту творили».

По утрам я просыпаюсь посреди буйной ярмарки, где священнодействует узбекская чайхана, вокруг летают странные птицы, гуляют фантастические звери, цветут пейзажи и натюрморты.

Я думаю, что это не столько изделия мастеров, сколько таинственные существа природы.

Когда-то я жил в коммуналке, в комнате со старой кушеткой и угрюмым шкафом, на котором стоял корабль с алыми парусами. Летом эти паруса надувались и горели от ветра и солнца, залетающих в открытое окно.

Я был романтиком. И, вероятно, так бы и пребывал в абстрактных романтиках, не сведи меня судьба с удивительным человеком, тамбовчанином Николаем Алексеевичем Никифоровым.

Однажды он пришел ко мне домой и буквально все перевернул. Мама с ужасом и восхищением наблюдала, как сухой и необыкновенно длинный человек ловко и с какой-то неуловимой гармонией передвигается по дому, превращая все наше ничтожное имущество во что-то такое, что светилось и даже в некотором роде сверкало.

Превратив наше барахло, как мне казалось, во что-то совершенно новое, он, наконец, сел и заговорил. Голос и слова у него были какие-то волшебные, словно он очутился в некотором царстве-государстве.

- Господи! – воскликнула мама. – Откуда вы?

- Из Тамбова, - торжественно ответил он. – Из города, которого чудесней нет на свете. Но это для меня, потому что я там живу. Хотя, честно говоря, это обычный провинциальный город с немощеными улицами. Впрочем, там даже есть ресторан «Тамбов», в котором очень вкусно кормят. Я холостяк и часто там обедаю.

Затем он взял с буфета коробочку с обыкновенными камешками, которые собирала мама, и мгновенно превратил их в самоцветы. Чем совершенно очаровал маму.

- Простите, вы ведь коллекционер, - вмешался я. – И говорят, у вас есть такие вещи, о которых мечтают знаменитости.

- Ну, вы преувеличиваете. Вот приедете ко мне и убедитесь. Ничего особенного.

Честно говоря, я кое-что о нем уже слышал. В частности, историю его отношений с Ираклием Андрониковым. Ее передавали из уст в уста. Их познакомили в ресторане ЦДЛ, где они оказались за одним столиком. Никифоров в какой-то момент попросил у Андроникова фото с автографом для своей коллекции. Андроников вежливо отказал, сославшись на крайнюю занятость. На этом дело будто бы и кончилось. Как вдруг однажды в квартиру к знаменитому лермонтоведу пожаловал человек с пакетом, коротко сообщив: «От Никифорова». И тут же исчез. Ираклий Луарсабович развернул пакет и обомлел. Перед ним лежала старинная книга «Записки убийцы Лермонтова», которую он искал долгие годы, пока не узнал, что она, якобы, сгорела при пожаре в знаменитой библиотеке княгини Нарышкиной. В ответ он послал Никифорову со словами извинений свое огромное фото с надписью фламастером: «Другу Лермонтова и тамбовской казначейши».

А познакомились мы с Никифоровым в высшей степени странно. Он зашел в газету «Московский комсомолец» и передал мне привет от художника Карлова, который рассказал ему, что я впервые написал о его необыкновенных котах. Это действительно было. До меня почему-то никто не писал, что его необыкновенно живые коты путешествуют уже по всей Москве. Никифоров представился и пригласил на встречу с Давидом Бурлюком, который проживал в «Национале». И мы отправились на эту встречу, перевернувшую всю мою жизнь.

Он встретил меня у входа, церемонно поклонился важному швейцару и повел на третий этаж. Возле столика дежурной таинственно, как свой, спросил: «У себя?». И дежурная ответила, чуть не шепотом: «Скоро будут. Сказали, что на часок к Лиле Брик».

Мы уселись в высокие кожаные кресла, и Никифоров, наконец, сообщил:

- Сейчас вы познакомитесь с Бурлюками, Давидом Давидовичем и Марией Никифоровной. Они приехали сегодня утром, об этом, кроме меня, не знает еще никто, ни в Союзе писателей, ни в Союзе художников. Иначе говоря, приехали как туристы. Инкогнито. Впервые за сорок лет эмиграции.

- А как же вы узнали? – изумился я. – Вы разве знакомы?

- В моей коллекции тридцать уникальных картин Бурлюка, писанных еще в пору футуризма. Лет двадцать назад я написал ему в Америку и с тех пор мы не только друзья, но почти родственники. Он называет меня «сынок», а я величаю его «папочкой».

С этими словами он вскочил с кресла и ринулся к лифту. Из него выходили Бурлюки.

- Сынок!

- Папочка!

Они обнялись, будто ждали этого всю жизнь.

Я робко подошел к ним, и Никифоров торжественно представил меня:

- Мой молодой талантливый друг.

Давид Бурлюк снял шляпу и весело сказал:

- Надо отметить встречу. Сынок, я же миллионер! Где мы можем потратить эти проклятые деньги?

Вскоре мы сидели в самом шикарном ресторане Москвы – в старом «Национале». Разговор зашел о Маяковском. Мария Никифоровна наклонилась ко мне:

- Простите, сколько вам лет?

- Двадцать семь.

- Доде было столько же, когда он привел к нам в дом Маяковского. Мы его усыновили, он четыре года жил у нас.

Бурлюка, меж тем, узнавали за соседними столами. Подошел Перцов, автор монографии о Маяковском.

- Давид Давидович, прочтите что-нибудь. Маяковский говорил, что лучше вас его никто не читал.

- Преувеличивал,- махнул рукой Бурлюк.- После него кто бы осмелился читать! Ладно. Раз его нет, прочту. Любимое.

Он встал, набычился и, вытянув руку, начал: «Я сразу смазал карту будня,/ Плеснувши краску из стакана,/ Я написал на блюде студня/ Косые скулы океана...»

Заканчивая, мощно выкрикнул, как бы призывая весь ресторан свершить чудо: «А вы фокстрот сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?».

В зале хлопали, кричали «еще!». Но он явно устал. Грузно опустился на стул повернулся ко мне .- А вы знаете что-нибудь?

- «Облако в штанах», - с готовностью откликнулся я.

- Нет, это очень длинно, - поморщился он.

- Тогда, может быть, «Скрипку»?

- Годится! – воскликнул он.

Снова поднялся и крикнул:

- Господа! Этот мальчик прочтет «Скрипку и немножко нервно»!

У Никифорова

Из «Националя», позвонив маме, чтобы не беспокоилась, я сразу же отправился с Никифоровым в Тамбов.

И тут был просто потрясен.

Всю жизнь проспав на раскладушке, ибо экономил каждый сантиметр, Никифоров собирал все. В его коллекции хранились редчайшие письма Маяковского, перстень с секретом Петра Великого, «Мадонна» Рафаэля и ... гнутые гвозди. Сотня чудо- гвоздей, изображавших животных, растения, людей. Я понял, что Никифоров - величайший романтик, ибо и «Мадонну» Рафаэля (за которую ему в Италии предлагали баснословные деньги), и волшебно выгнутый гвоздь он считал суть равными величинамит-явлением чуда.

Повторяю, я был романтиком. Я коллекционировал сны, впечатления, неудачные романы... Словом, все то, что не требует денег, отдельной квартиры и нужных знакомств.

Но спустя годы и сам вдруг обнаружил, что пребываю в мире необычных вещей, без которых не мыслю своего земного бытия. Однако... Прежде чем поведать о том, как это произошло, добавлю еще об одном чуде, которое могло случиться только с Никифоровым.

Признанный всем миром, почетный гражданин многих государств, Никифоров слыл в Тамбове чудаком. Так, он жил в двухкомнатной квартирке, пока волею случая не получил целый особнячок. Случилось это, когда в СССР пожаловал один из наших любимых иностранцев – художник-коммунист Рокуэл Кент. Его встречали на уровне ЦК партии. Спросили – где он хочет побывать. Кент выбрал Ленинград, Новосибирский академгородок и ... Тамбов. Тамбов вызвал недоумение. Художник пояснил, что там живет его друг, Николай Никифоров. Срочно позвонили в Тамбов: сможет ли этот Никифоров принять высокого гостя? Сам председатель горисполкома влетел в квартирку коллекционера и повез его выбирать жилплощадь – что душе угодно. Душе потомственного дворянина угодно было поселиться в старинном особнячке, где в это время проживали восемь семей. В результате, все эти семьи, как по щучьему велению, получили отдельные квартиры, а Никифоров разместился со своей коллекцией аж в восьми залах. Впрочем, и тут не изменил своей раскладушке. А к приезду друга Кента купил матрас, на коем, к ужасу тамбовских чиновников, тот и почивал, уверяя, что «обожает половую жизнь».

Я приезжал к Никифорову еще не раз. И однажды даже спал на матрасе Рокуэлла Кента. Мы гуляли ночью по Тамбову, и Николай Алексеевич рассказывал о своих путешествиях чуть не по всему миру. Каждый год как владельца Рафаэля его приглашали в Италию на выставки великого художника. В Индии он просто стал своим, так как был давно уже обьявлен Почетным гражданином этой страны. Как-то, в один из визитов, на одном из раутов с ним произошел каверзный случай. Одна из самых очаровательных девушек поднесла ему на подносе бокал вина. Он никогда не пил ничего спиртного, но тут, сраженный ее красотой, не удержался и пригубил. И тут же упал в обморок.

- Я и в самом деле никогда ничего не пил и не курил, а тут такой казус, - рассказывал он. –Никогда себе этого не прощу.

Не могу не вспомнить, как Никифоров, уже старый и больной, заехал ко мне поздравить с выходом моего журнала «Мастера».

То была наша последняя встреча.

Спустя несколько лет его не стало. Он прожил 90 лет своей поистине блистательной жизни.

А теперь о том, как я все-таки стал коллекционером.

Путешествуя по стране от самых разных журналов, я собрал уникальную коллекцию народного искусства. Впервые я кое-что напечатал о ней в народно-художественно журнале «Мастера», который сам и редактировал. В частности, новеллу о великом народном мастере Василии Дмитриеве, ныне уже покойном, а в то время мастерившем уникальных зверей. То были звери и животные Василия Дмитриева, за которыми охотились многие известные народные музеи.

Дмитриев жил в псковской деревне Татищево, и по имени этой деревеньки знаменитые коты Дмитриева прозвали Татищевскими.

Первым за ними приехал директор галереи «Алльфа-арт», созданной владельцем Альфа-банка и, естественно, миллиардером Михаилом Фридманом. Татищевские коты, видимо, произвели сильное впечатление на банкира. Он очень хотел их иметь. Предлагались большие деньги, но я, в то время, практически «безлошадный», отказался продать их Фридману. А спустя годы, после кончины Дмитриева, передал его потрясающих котов а с ними и слонов, и сов, и жирафа в народные музеи. Где они отныне и проживают.

ТАТИЩЕВСКИЕ КОТЫ

Я все умею, что хочу,

то и сделаю.

В. Дмитриев

В один из редких погожих дней капризного лета я сошел с автобуса в псковской деревеньке Татищево. Деревня стояла вдоль шоссе: по одной стороне – крепкие деревянные избы, по другой – легкий туман березняка. Пахло сеном, его везли с лесных лугов, во дворах сбивали свежие стога.

Дома были добротные, строгие и серьезные, будто озабоченные собственным достатком. И только один – бордового цвета, по стенам которого порхали деревянные птицы, росли грибы и ягоды, озорно улыбался и как бы подмигивал мне из ровного ряда своих собратьев. Зачарованный, я остановился перед ним и сразу догадался: это «он».

Возле дома ходила пожилая женщина в темном плисовом пиджаке, с вожжами в руках, осматриваясь кругом.

-Здесь живет Дмитриев? – обратился я к ней.

-Тут, - ответила она, сурово оглядев мою городскую физиономию и мой фотоаппарат.

И вдруг отрезала, словно вожжами хлестнула:

-Нету его дома! И не могу дать никакой рекомендации, где его найти!

И быстро пошла куда-то по улице.

Из соседнего двора вышла старушка, наблюдавшая эту сцену.

-Вы на нее, на Сашу-то, не обижайтесь. – Все лето ждали солнышка – сено убрать. А тут вы… Небось, на его поделки приехали взглянуть?

Я кивнул.

-Тогда подождите. Он за лошадью пошел.

Я перешел через шоссе в березовую рощу и устроился на поваленном дереве, откуда хорошо был виден дом Дмитриева.

А ведь попал я сюда, в общем-то, случайно. В Пскове, в Поганкиных палатах, любовался изделиями народных мастеров: черными прялками, на которых горели золотые узоры, «двойнятами» – керамическими сосудами для близнецов… А потом увидел слона. Белый, как снег, с розовыми ушами и грустными глазами – такой слон мог привидеться только в счастливом сне. Табличка под ним гласила, что родился он в деревне Татищево, в искусных руках колхозника Василия Дмитриевича Дмитриева. Слону-«меланхолику» составляли компанию столь же необыкновенные пингвин, крокодил, белый медведь, жираф.

И только кот, не уступавший в размерах слону, был «свой», хотя тоже сказочный, с оловянными бляшками-глазами, с невероятными усами – тот самый, о котором шепчутся мыши в своем подземелье.

…Мощный, высокого роста человек, провел по улице коня, привязал его у ворот и вошел в дом. Спустя несколько минут я постучался в дверь. Не дождавшись ответа, отворил ее. В солнечном квадрате комнаты на столе стояла мельница, из дверей которой выглядывал рыжий кот.

Хозяин появился из-за печи с косой и бруском.

-Здравствуйте, - сказал я, переводя взгляд с мельницы на Дмитриева. – Вот, ехал мимо, остановился. Дом у вас хорош, а мельница еще лучше!

-Кот работник плохой, - объявил Дмитриев. И хмуро взглянул на кота, как бы досадуя, почему он так плохо трудится.- Ему бы мышей ловить, а он вот на мельнице устроился.

Я смешался, не зная, что ответить.

-Да вы садитесь, - предложил хозяин, указав на скамью. И тоже сел, положив на колени огромные руки.

Я с любопытством осматривал избу. В ней не было ни шифоньера, ни ковров, ни телевизора – всего того, чем характерен современный крестьянский быт. Зато у окна стояла огромная пепельница, сооруженная из капа-корня на четырех резных ногах, под потолком качалась диковинная птица, на полу лежали разноцветные, искусно связанные половики.

- Половики жена вязала? – спросил я.

-Зачем жена? - отозвался Дмитриев.- Сам и вязал. Я все умею. Что в голову придет – то и сделаю.

-А ваши слоны, пингвины, белые медведи?- напомнил я.- Их-то вы где видели? Ведь таких даже в зоопарке нет.

-Я в зоопарке не был, - сообщил мастер. – Я из Татищево, как мальцом сюда привезли, никуда не выезжал.

-Откуда же вас привезли? - заинтересовался я.

-Из Дылдино.

И, приметив улыбку, с какой при слове «Дылдино» я взглянул на него, гиганта с большой головой, сам засмеялся.

-Вот-вот, кузнецы и плотники там жили – крупный народ!

Его лицо с резкими тяжелыми чертами разгладилось, посветлело, словно по нему прошла теплая волна внезапно вернувшегося детства. Дмитриев рассказывал, как девятилетним мальчишкой уже работал в колхозе подпаском. Пастухом была Анка, одинокая женщина, странная для взрослых, но любимая деревенской детворой. Отец у нее был печник и гончар, от него Анка унаследовала страсть к глиняным поделкам. Только лепила не посуду, а свистульки. Вьюжными, зимними вечерами Вася Дмитриев часто гостил у Анки, наблюдая, как из-под ее проворных рук «вылетают» разные птицы, «выбегают» резвые кони, усаживаются на печь лукавые кошки… Иногда она, смеясь, кидала ком глины своему подпаску: «Ну-ка, Васька, попробуй!» Весной, перед выпасом, Анка ходила по дворам, раздавала игрушки ребятишкам, и Дылдино оглашалось трелями свистулек, которые звучали, как призыв к наступавшему лету.

Перед самой войной семья Дмитриевых переехала из Дылдино в Татищево, память об Анке и ее игрушках постепенно угасла в огне голода и разрухи. И возродилась лишь 20 лет спустя, когда жена родила Дмитриеву сына. Для него он вырезал первую свою игрушку – коня на каталке. Выкрасил дом в бордовый цвет, усадил над наличниками птиц и с тех пор уже не знал покоя. Его одолевали самые необыкновенные фантазии, заставлявщие без конца что-нибудь мастерить, вырезать, вырубать топором волшебных котов и диковинных зверей, даже учиться играть на гармошке…

-Хотите, сыграю? - предложил Василий Дмитриевич. И, не дожидаясь согласия, достал из-под стола «хромку», казавшуюся в его руках игрушечной. Приладил ремень на плечо, объявил: «Страдание!» Зацепенел лицом. И, отвернувшись от меня, заиграл. Внезапно оборвал мелодию, кинул: «Семеновна!» Желваки, в такт музыке, ходили у него под скулами.

Внезапно перешел на мелодию Антонова «Под крышей дома своего» и сообщил:

-Куплеты сочиняю. Знаете эту песню? Так вот: в ней всего четыре куплета, а у меня дак десять.

И тут же спел несколько забавных куплетов, из коих почему-то запомнился такой: «Обед в столовой не варили и это тоже ничего, а как красиво пообедать под крышей дома своего»

-Да что же это такое? – раздался вдруг уже знакомый голос. Мы разом обернулись. В дверях стояла грозная Саша. – Опять за свое. Сено-то кто будет убирать?

-Сейчас и поедем, - мирно сказал Дмитриев, убирая «хромку».

Я подошел к хозяйке и виновато сказал:

-Вы не ругайтесь…

-Да ну его, - отвечала Саша, но уже не с сердцем. – Чего уж тут, интересуются люди. Да ведь жене-то каково? Утром встанешь, а по всей избе щепки да стружки – всю ночь строгал.

-Пойдемте в сад, - предложил я. –Сфотографирую на память.

Она смутилась.

-Его вон фотографируйте. Он любит.

Однако сняла с головы платок, прикрывающий тронутые сединой белокурые волосы.

-Пиджак тоже снимите, - посоветовал я.

Она сняла пиджак, под которым оказалась легкая цветная кофта, и я ахнул: помолодевшая и стройная, разом смахнувшая с лица угрюмость, на меня глядела женщина замечательной красоты.

В саду, под яблонями, у Дмитриева была мастерская: токарный станок, тиски, хитроумно приспособленные для отбивки косы и пилки дров… Предметом особой гордости хозяина был красавец-колодец с резным навесом и тяжелой бронзовой рукоятью (одному Богу известно, где Дмитриев нашел этот «антиквар»). Я заглянул в прохладное нутро – в далекой глубине тяжелым серебром мерцала вода. И услышал голос Василия Дмитриевича:

-На стенки-то погляди. Я их речным камнем выложил.

Могучие ребристые стены отсвечивали красновато-коричневым, и я представил себе, как этот неугомонный человек доставал из реки тяжелые, отполированные водой камни, чтобы сделать свой колодец вечным и прекрасным.

Он и фотографировался так, как все делал в этой жизни, – шумно и радостно. И Саша, с улыбкой прижавшись к мужу, быть может, вспоминала в этот момент, что когда-то пошла за ним, не оглянувшись.

Прощаясь , он вдруг предложил:

-Я так понял, мельница с котом вам понравилась. Что ж, коли хотите, забирайте.

С тех пор я каждый раз, бывая на Псковщине, гостил в Татищево у Дмитриева. И всегда увозил от него рюкзак его волшебных игрушек, вырубленных топором. Как-то мне сообщили, что в музее Наивного искусства состоится выставка изделий Василия Дмитриевича. Я приехал в музей и оглядел ряд столь знакомых мне неподражаемых игрушек. И тут только до меня дошло, что это вовсе не игрушки, а своеобразные скульптуры.

На этой выставке было всего двадцать «Дмитриевых». И я с невольной гордостью подумал: куда им до меня, ведь в моем доме жили уже более пятидесяти изделий уникального мастера. Все эти годы за ними охотились все народные музеи Москвы, предлагая не только продать, но и организовать выставки всей моей коллекции народного искусства. И теперь мой Дмитриев живет во всех этих музеях, о чем ничуть не жалею - достойное место для Божьей милостью мастера.

Что касается самого Дмитриева, то он сгорел на одной из своих пьяных недель. К сожалению, такова печальная участь многих народных умельцев, с которыми я встречался, дружил, а иных и сам хоронил.

Добавить комментарий